Al principio la Zona no tenía nada que ver con desastres nucleares. Andréi Tarkovski había decidido rodar en Tallín (Estonia) y alrededores, siendo muy útil una central hidroeléctrica que encontraron abandonada pero queriendo aprovechar sobre todo el paisaje vacío que tenían frente a ellos, sin necesidad de adornarlo de ningún modo. Utilizando un tono sepia para la fotografía y beneficiándose de la geografía particular de esta República Socialista Soviética, el cineasta ruso y su equipo conjuraron un enigma audiovisual que iba a obsesionar a la cinefilia, partiendo de un relato no menos enigmático a cargo de los hermanos Arkadi y Boris Strugatsky. Stalker narraba cómo tres personajes exploraban un lugar postapocalíptico en busca de una habitación donde supuestamente, si entraban, les serían concedidos sus deseos más recónditos. La película, estrenada en 1979, no era tanto una aventura fantástica como una indagación filosófica. A esos tres personajes no les pasaba gran cosa mientras caminaban por la Zona. Solo conversaban, y miraban.

Ocurría seis años después de la publicación de Pong en EE.UU., y siete años antes de que la catástrofe de Chernóbil en Ucrania forzara la instalación en su territorio de una Zona de Exclusión para controlar el flujo radiactivo. Quien desde entonces vea Stalker difícilmente no pensará en este suceso con respecto al hipotético origen de la Zona —toda su extensión parece marcada por el estigma nuclear y el ocaso de una civilización, en sintonía a una Unión Soviética a la que igualmente le quedaba poco tiempo—, y quizá por ello GSC Game World partió de él para reimaginar la historia de los Strugatsky en S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl. Este videojuego ucraniano planteaba que había habido otro desastre nuclear un año antes de su publicación, en 2006, y que de él resultó una nueva Zona de Exclusión. Que, ahora sí, era la Zona imaginada por Tarkovski y Strugatski. Un lugar marcado por energías misteriosas y tóxicas, capaces de concederle habilidades a sus moradores pero también de convertirlos en monstruos. La abstracción primigenia fue dejada de lado a través del videojuego y se convirtió en algo más concreto, donde la acción y la ciencia ficción eran espoleadas por los traumas históricos: esa Guerra Fría que de algún modo seguía coleando, como terminaría de confirmar tiempo después la invasión a Ucrania por parte de Rusia.

La idea de Stalker mutó, como mutaba de un modo u otro todo aquel que caminara por la Zona. Sus disquisiciones filosóficas —en torno a la búsqueda de la felicidad, el temor humano de llegar a consumarla— quedaron aplastadas por una palpable amenaza física. Así como Theodor Adorno dijo que no se podría escribir poesía después de Auschwitz, el desastre de Chernóbil no solo había redundado en esa imposibilidad: además se las había apañado para convertirla en un juego de disparos.

I

El videojuego es hijo de la Guerra Fría. Resulta difícil imaginar un contexto más propicio para su invención, cuando la tensión entre bloques animaba a realizar inversiones monstruosas en tecnología y de hecho estos mismos bloques eran los protagonistas privilegiados de las primeras expresiones videolúdicas. La bola de Pong que se iban pasando los jugadores bien podría simbolizar el frágil equilibrio internacional del casi medio siglo que duró la contienda, mientras que el Game Over de Tetris —diseñado en la Unión Soviética dos años antes de Chernóbil— aparecía cuando la escalada había llegado a su extremo y pretendía traspasar la pantalla. El hecho de que Tetris pudiera ser comercializado fuera de la URSS, además, fue visto como la enésima victoria capitalista, una vez el Muro de Berlín había caído en 1989 y el mundo afrontaba un escenario radicalmente nuevo.

¿Un escenario virtual? Apenas un mes después de la caída del Muro de Berlín los medios internacionales extendieron la noticia de una masacre en la ciudad rumana de Timisoara: había aparecido una fosa común con 4.630 muertos, de la que se responsabilizó al instante al presidente comunista Nicolae Ceaușescu. Pero todo era un montaje que precipitaría el derrocamiento y posterior asesinato del dictador; una compleja operación coordinada por la prensa desde diversos puntos occidentales para cuya valoración el filósofo Giorgio Agamben volvió a echar mano del fantasma de Auschwitz: «Timisoara ha sido el Auschwitz de la sociedad del espectáculo. Así como después de Auschwitz es imposible escribir como antes, después de Timisoara ya no será posible mirar una pantalla de la misma manera». El recuerdo de Timisoara volvería muy pronto al discurso filosófico, según empezara la Guerra del Golfo entre EE.UU. e Irak y el francés Jean Baudrillard se embarcara en un proyecto especulativo asegurando que dicha guerra no estaba teniendo lugar.

Según Baudrillard, la misma estrategia de Timisoara estaba siendo empleada de cara al nuevo conflicto: una cobertura mediática masiva, una hipervisibilidad que de forma paradójica no contribuía a una cercanía ostensible frente al conflicto, sino a una distancia cuidadosamente manipulada por los intereses estadounidenses. En La guerra del Golfo no ha tenido lugar Baudrillard alertaba contra el engaño colectivo al que el poder nos estaba sometiendo, sustentado por la veracidad que solemos otorgarle a la imagen y la trampa del detallismo. «Es el mismo espejismo de progreso que cuando apareció el cine sonoro o en color: con cada etapa de este progreso nos hemos ido alejando de la intensidad imaginativa de la imagen», escribió en 1991. «Cuanto más nos acercamos supuestamente a la realidad (o a la verdad) más nos alejamos de ella, puesto que no existe. Cuanto más nos acercamos al tiempo real del acontecimiento, más caemos en el espejismo de lo virtual».

Pero, ¿qué tipo específico de imágenes llegaban de la Guerra del Golfo? ¿Qué define el espejismo de lo virtual? En dos palabras, rapidez y espectacularidad. El imaginario bélico, por primera vez totalmente televisado y retransmitido en tiempo real, invocó una serie de significantes ominosos en tanto a disciplina, despliegue y destrucción en función a las cuales Luis Vives-Ferrándiz Sánchez, volviendo sobre Baudrillard, no tuviera más remedio que colocar a los videojuegos en la ecuación. Por muy primitivos que estos fueran entonces: «El sentido del espectáculo primaba sobre los objetivos militares y la tecnología del momento ayudaba a mostrar una guerra limpia y sin sangre, con una estética propia de los videojuegos figurada en la abstracción de radares o difuminada en los filtros de las cámaras de visión nocturna», escribe en La cultura visual en tiempos digitales y posthumanos. «La madre de todas las batallas se parecía más a un estreno de Hollywood que a una guerra tangible».

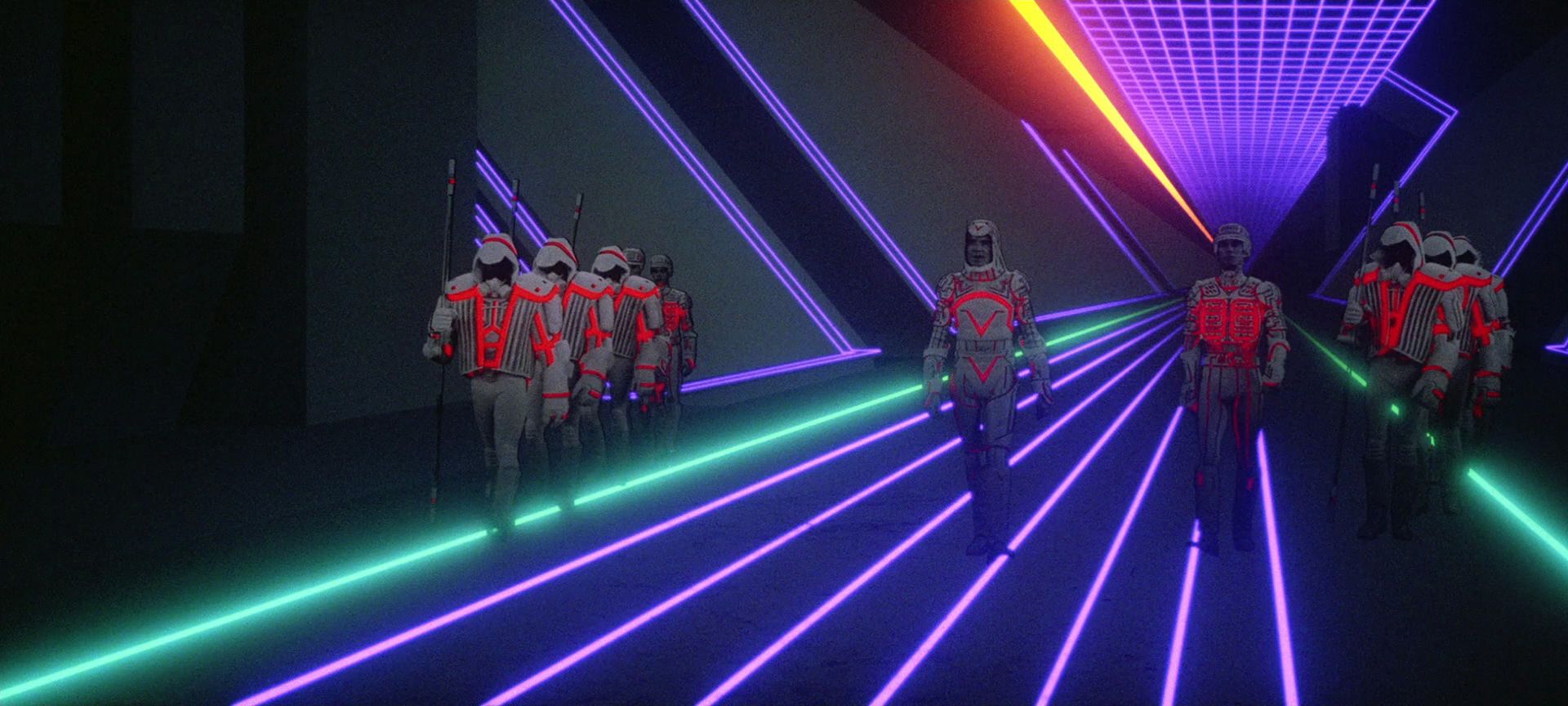

Hollywood, precisamente, también estaba acusando el golpe. La preocupación por lo espectacular se había convertido en una directriz clave de su industria desde finales de los 70, cuando entre Tiburón y La guerra de las galaxias se consolidó el blockbuster, mientras que la rapidez también iba infiltrándose en sus montajes y formas de narrar. En este ámbito fue central la afluencia de formatos como la televisión, la publicidad y el videoclip de la MTV: la imagen terminaría de acelerar partiendo de estos espacios entre finales de los 80 y principios de los 90, pero antes ya había querido atender a otra prometedora expresión audiovisual, que de forma instintiva se inclinara hacia lo «veloz-espectacular». El videojuego, claro. TRON, película visionaria de 1982, no habría sido posible sin la afición del director Steven Lisberger por Pong, y sin su fe en que el videojuego estaba a punto de superar al cine como entretenimiento de masas. También, quizá, como forma de entender el mundo.

II

TRON, estrenada en el año cyberpunk, manifestaba en cada rincón su entusiasmo por las posibilidades del nuevo medio. Desarrollada por varias figuras llegadas directamente del campo de la informática, la idea más importante que se abría paso entre su fiesta de neón y metáforas religiosas era una sencilla pero revolucionaria: con la popularización de los videojuegos, distinguir lo real de lo virtual sería irrelevante. Todo se aunaría dentro de una misma subjetividad, una subjetividad hipermedia y gamer incapaz de entenderse a sí misma desde una sola esfera. La confusión resultante no solo sería existencial, sino también una capaz de tener consecuencias sociales y geopolíticas. Juegos de guerra, estrenada solo un año después de TRON, ya avanzaba la capacidad del videojuego para afectar a la realidad material, con un jugador capaz de provocar involuntariamente el estallido de la Tercera Guerra Mundial en medio de los últimos repuntes de la Fría. Al fin y al cabo, la Guerra Fría también se había desarrollado a través de proyecciones: la necesidad de anticiparse a los movimientos del enemigo, la previsión de escenarios bélicos hipotéticos, la necesidad de mantener una imagen triunfalista de cara al bloque correspondiente…

Para Baudrillard, la Guerra del Golfo exacerbó los postulados de la Guerra Fría: «Nuestro virtual supera lo real y hay que contentarse con esa virtualidad extrema, una que disuade de pasar a la acción. Ya no estamos en una lógica de pasar de lo virtual a lo real, sino de una lógica hiperrealista de disuasión de lo real mediante lo virtual». Esta acumulación de imágenes y proyecciones era inseparable del capitalismo tardío, que hallaría la prosperidad definitiva en los 90 una vez desarticulado el bloque soviético. Siguiendo con el filósofo francés: «Así como la riqueza no se mide por su ostentación sino por la circulación secreta de capitales especulativos, del mismo modo la guerra no se mide por su desencadenamiento sino por su desarrollo especulativo en un espacio abstracto, electrónico, informático: el mismo donde se mueven los capitales». El videojuego sería la expresión máxima de esta virtualidad, otorgando agencia para pasar a la acción pero haciéndolo en un marco alejado de las condiciones materiales, conforme con lo veloz-espectacular y con la satisfacción autogestionada-aislada. Que, gracias a la exaltación neoliberal que traía aparejada este capitalismo tardío, vendría a ser la única satisfacción posible.

Pero, volviendo a TRON, no era solo un nuevo existencialismo el que marcaba el ímpetu de Lisberger. También discurría como celebración de las posibilidades tecnológicas, apuntando a la forja de una nueva estética y unos terrenos indómitos de sofisticación. En torno a los creadores de esta estética Diego Salgado y Elisa McCausland acuñaron el nombre «Nouvelle Vague tecnológica», referido al propio Lisberger junto a Robert Zemeckis, George Lucas, Steven Spielberg o James Cameron. Artistas cercanos o insertos directamente en un paradigma digital, que percibieron en el desarrollo del CGI un potencial inagotable para crear nuevas imágenes y discursos. El blockbuster hollywoodiense fue mutando mayormente en función a este desarrollo, y a lo largo de los 80 y los 90 no conoció techo. Coincidió además con la afloración del «cine rápido», con los Tony Scott y los Michael Bay. Espectáculo, velocidad. De su intersección surgió, muy oportunamente, Paul W.S. Anderson.

Con la popularización de los videojuegos, distinguir lo real de lo virtual sería irrelevante.

El ritmo con el que evolucionaron cine espectacular-veloz frente a videojuegos fue asimétrico durante estos primeros años. No podía ser de otro modo. El CGI podía suscribir orgánicamente la maquinaria de VFX y efectos especiales que venía siendo consustancial al cine desde su mismo nacimiento, mientras que el videojuego aún estaba escribiendo su propio lenguaje. Con la dificultad añadida de nacer ya imbuido en un entorno industrial y corporativo: el videojuego tuvo que responder a un mercado masivo desde el principio —la crisis de 1983 fue la primera gran consecuencia de esto—, lo que por otra parte llevó instantáneamente a la legitimidad económica. Fue esta legitimidad la que condujo inicialmente a que el cine, ebrio de poder digital en los 90, quisiera acercarse al videojuego sin mediar otro Mesías estilo Lisberger. Porque al fin y al cabo Paul W.S. Anderson estaba interesado sinceramente en el medio —así lo demuestra la escena que abre su filmografía, en Shopping, donde una persecución se confunde con la interfaz de una consola en la que alguien juega a Crazy Cars 3—, pero si terminó dirigiendo Mortal Kombat en 1995 solo se debió a que Hollywood le llamó a filas, empeñado en que podía salir algo bueno de la mezcla tras los fracasos de Super Mario Bros. La película y Street Fighter, la última batalla.

Quizá el estado embrionario a nivel expresivo del videojuego explique por qué el blockbuster apenas pudo sacar nada en claro de él durante los 90. El gran cine comercial se bastaba y sobraba con sus efectos digitales propios, capaces de revoluciones estéticas propias —como Parque Jurásico, Terminator 2 o Toy Story— donde nadie iba a pensar remotamente que los videojuegos tuvieran algo que ver. Los videojuegos daban mucho dinero, incluso ya venían siendo capaces de generar un entusiasmo genuino y cultural, pero el blockbuster no se daba por enterado. De hecho tuvo que ser el cine independiente de bajo presupuesto donde se cobijaran los primeros intentos relevantes de diálogo, en paralelo a la seguridad baudrillana de que el nuevo paradigma digital era capaz de hacer mucho más que resucitar dinosaurios.

III

En Pantallas de la memoria Alberto Venegas dio con la feliz invención del término «imagen interactiva» para cobijar en él buena parte de su campo de trabajo, que ha acostumbrado a apelar a los efectos del paradigma digital y concretamente al estudio o representación de la historia. Lo que resulta oportuno, pues una de las primeras películas que miraron al videojuego de frente más allá de ilusiones espectaculares o vertiginosas se preguntaba por cómo el nuevo medio podía relacionarse con la historia de este siglo XX a punto de consumarse. Chris Marker dirigió Level Five en 1997, protagonizada por una mujer (Catherine Belkhodja) encargada de diseñar un videojuego sobre la batalla de Okinawa: según ella, el episodio bélico que sirvió de antesala para los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki y por tanto para la configuración de la Guerra Fría y de este siglo (y más allá). La diseñadora tenía que documentarse sobre el episodio para un juego que nunca estaba claro si era de estrategia, de acción o un simpletrivial; durante el proceso reflexionaba si sus herramientas, si su confluencia en una recreación a escala de dicho hito, podía tener como resultado un cambio retroactivo en la historia. Obviamente era imposible, pero el mero hecho de planteárselo le conducía a una digresión sobre el tiempo, la pérdida y la memoria. La imagen interactiva con la que trabajaba era capaz de proyectarle al pasado y a distintas realidades alternativas, fundiéndose con su ser para emborronar la frontera entre lo real y lo virtual. Una forma menos optimista de volver a TRON.

También, por otra parte, una forma de regresar sobre reflexiones que el mismo Marker había enhebrado en los años 60 con La Jetée, a muy poca distancia de la Nouvelle Vague original. El cine ajeno a Hollywood ponía entonces toda su atención en el digital, y lo hacía guardando distancia con las coordenadas escapistas del blockbuster —siempre preocupadas por la acción y la ciencia ficción— para esbozar preguntas y anticipaciones a lo que este nuevo paradigma podía suponer. Las cámaras de vídeo, con su alta resolución —tan fiel que despertaba rechazo, ¿un valle inquietante propio?—, marcaron el cine noventero de Lars von Trier y la ocurrencia del Dogma 95 con la complicidad de Thomas Vinterberg —Los idiotas y Celebración son en 1998 sus grandes exponentes—, así como la intuición de otro miembro de la primera Nouvelle Vague, Agnès Varda, de que había una posibilidad democrática entre toda esta aglomeración de significantes. Su díptico de Los espigadores y la espigadora ahonda en cómo las nuevas cámaras portátiles, por estar al alcance de todo el mundo, pueden saltar a las calles y registrar realidades hasta ahora no escrutadas por el cine.

Estas expresiones de cine digital no solo eran autorales e independientes: también ferozmente políticas. Reaccionaban a un palpable cambio del sentido común global. La promesa de democracia de Varda tenía pocos grados de separación con el nuevo cine social que practicaban los hermanos Dardenne: este dúo belga había llegado a la conclusión de que la mejor forma de acercarse a la dimensión de los personajes era con planos sostenidos desde su nuca. De este modo la cámara les acompañaba en un deambular que no solo registraba con mayor visceralidad sus sufrimientos (económicos, sociales y políticos), sino también los escenarios y las causas que estos originaban. El plano-nuca se convirtió en un fetiche del cine de autor europeo, de forma prácticamente simultánea a que este tipo de plano también se convirtiera en habitual con la irrupción de las tres dimensiones en los videojuegos a mediados de los 90. Los diseñadores sabían, como lo supieron los Dardenne, que no había un ángulo más apropiado para sumergirnos en la acción y guiar nuestra empatía.

Así que fue el cine extramuros de Hollywood el que mejor supo leer su época, el que antes se preocupó por los cambios que la imagen interactiva efectuaría sobre ella. Tampoco habría que olvidarse de otras producciones, alejadas igualmente de la órbita mainstream, que echaron mano de la multiplicidad de perspectivas que ofrecía el paradigma digital y ya iban confluyendo con Internet como escenario: caso de El proyecto de la bruja de Blair en 1999, en cuya promoción se mezcló la ilusión de veracidad con la velocidad fulminante de la comunicación. Por todo lo cual se antoja una derrota para el blockbuster que no hubiera una escena rodada plenamente en digital —dejando de lado el cómodo y aprehensible celuloide— hasta La amenaza fantasma, el Episodio I de Star Wars. Y entonces solo era una prueba: el primer blockbuster rodado 100% en digital fue el Episodio II, El ataque de los clones, en 2002. Mismo año en que la convocatoria de Cannes aparecía plagada de producciones de nacionalidades y presupuestos diversos que poseían la misma factura.

Pese a todo, Lucas fue muy criticado por sus colegas cuando decidió utilizar este formato en El ataque de los clones. Oliver Stone —por mucho que él mismo hubiera practicado el fast cinema de los 90, con Asesinos natos— le espetó al parecer que «el cine es lo que hacemos y lo que usamos». «Vas a ser conocido como el hombre que mató el cine». Solo que el cine, probablemente, ya estaba muerto.

y IV

Pocos años antes lo había terminado de matar la trilogía compuesta por Avalon, Matrix y eXistenZ: todas ellas tenían un vínculo voluntario e insoslayable con los videojuegos. Avalon se estrenó un año después que sus homólogas estadounidenses: se trata de una película del japonés Mamoru Oshii —siempre preocupado por las fusiones humano-máquina como había demostrado en la célebre Ghost in the Shell— ambientada en un futuro indefinido donde la población está enganchada a un RPG bélico, que comparte título con la película. Podría ser un antepasado de Ready Player One —o un derivado del Metaverso que acuñara Neal Stephenson en su novela Snow Crash—, que de entrada resulta muy interesante por sus conexiones con la Guerra Fría y Stalker. La película se rodó entre Varsovia y Modlin con diálogos en polaco. Oshii aseguró que «las ciudades y el paisaje de Polonia encajaban con mi imagen de la película», y empleó una fotografía de marcado color sepia, tal y como hizo Tarkovski en su obra magna. El aparato visual y urbano remitía entonces a la desastrada Unión Soviética, pero además ocurría que el tono sepia era omnipresente. No servía para distinguir la realidad del entorno virtual de Avalon. Con lo que, al estilo TRON, iba siendo progresivamente imposible saber dónde se encontraba Malgorzata Foremniak, la protagonista. Pero, a diferencia de TRON, esto no era descrito como algo positivo.

Avalon temía que la irrupción de la realidad virtual nos alienara, y que esto fuera más fácil que nunca por la degradación de lo material y lo convencionalmente social. Al mismo tiempo se esforzaba en distanciarse de la materia estable que pudiera haber ofrecido el cine como medio de expresión anterior a la posmodernidad —Oshii empleó una técnica propia, el superlivemation, para construir un nuevo tipo de acción y explosiones marcado por la fragmentación de imágenes fijas—, desdeñoso con que ahí siguiera existiendo una respuesta. Esta habría que buscarla en otros lugares, como por ejemplo la mascota de la protagonista. «La presencia del perro nos devuelve a lo inmediato pues cuando este nos mira nos ve sin conceptualizaciones, solo como humanos», escribe Víctor Navarro Remesal en su análisis de Avalon, incluido en Cine ludens. «Un perro desmonta el artificio de nuestro yo y apunta a la experiencia pura. Nos muestra la conciencia como posibilidad y también como yugo».

Pese a su férrea certeza del engaño de la imagen interactiva, Avalon creía que aún existía una posibilidad de que lo real se abriera paso. Antes de Oshii Matrix no solo había creído igualmente en esta posibilidad: también había celebrado lo que podía ocurrir una vez superáramos el engaño. Las hermanas Wachowski proclamaban que el ser humano resultante de escapar de estas ataduras virtuales —las de una realidad repentinamente descubierta como simulación— sería un ser humano todopoderoso, de agencia omnímoda, capaz de decidir qué quería ser e incluso de aprovecharse de algunos recursos de la simulación desarticulada. No era una película triunfalista como TRON con respecto a la imagen interactiva, pero sí nos exhortaba a tomar control de ella en un entorno marcado por la incertidumbre: no solo por cómo el paradigma digital iba derrumbando fronteras de percepción, sino también por la amenaza sin formular del nuevo milenio, que bien podría sustentarse en toda esta nueva coyuntura para conducirnos al apocalipsis.

eXistenZ de David Cronenberg, estrenada en 1999 —pocos meses después de Matrix—, propone una aproximación inversa. Escribe Yago Paris que la diferencia definitiva es que «mientras en Matrix la narración gira en torno a la idea de destino y la capacidad de los personajes para decidir qué quieren ser o hacer, en [eXistenZ] se confirma la condena sumisa a los dictámenes de la tecnología». Lo que a priori no tiene por qué ser malo. eXistenZ nos presenta un avanzado videojuego de realidad virtual, cuyo desarrollo y expansión por todo el mundo impiden progresivamente a los usuarios —como pasaba con Avalon y la simulación de Matrix— distinguir la realidad de la fantasía. El argumento se pliega a la experiencia de Ted Pikul (Jude Law), que se conecta al juego y conoce sus particularidades al mismo tiempo que el público; también se ve envuelto en una lucha de facciones que ansía bien volver a la realidad, bien darla por superada. ¿Por qué se decanta eXistenZ? Pues en un principio sumergirse en el juego y dejarlo todo atrás tiene sus ventajas. O parece tenerlas en 1999, cuando toda la realidad, creíamos, estaba a punto de saltar por los aires debido al efecto 2000.

«En un mundo en estado de alerta y paranoia ante la llegada del nuevo milenio, resulta sencillo que se magnifique una sensación de carencia de sentido inherente a la existencia», prosigue Paris. «Esta desazón se puede solucionar mediante la inmersión en los videojuegos, cuya realidad virtual obedece al orden establecido del sistema organizador, el código de programación. Como resultado se obtiene una sensación de sentido». Ese sentido, esa placidez en el devenir, es el que seduce a Ted Pikul según va adentrándose en el juego. Cronenberg, además, se esfuerza por distanciar el mundo de eXistenZ de las habituales exaltaciones de tecnología futurista. No es que los videojuegos hubieran avanzado lo suficiente hasta entonces como para ofrecer una iconografía a la altura, pero incluso si así hubiera sido —si la sociedad ya hubiera entendido como videolúdica una realidad alucinada de espectacularidad, velocidad y tiroteos—, Cronenberg habría mantenido igualmente su compromiso con que los parajes de eXistenZ fueran banales y mundanos.

Porque así el engaño sería más efectivo. El traspaso se antojaría más natural, y como consecuencia los sobresaltos —los chispazos que denuncian la ilusión— tendrían mayor impacto. eXistenZ va poco a poco mostrando qué hay realmente de terrorífico en su funcionamiento. El eufórico Pikul se encuentra llegado el momento con un personaje, aparentemente humano como él, atrapado en un loop: ha dejado de repente de hablar, y gira la cabeza mecánicamente mientras espera a escuchar las palabras que le ayuden a regresar a la acción. Es un NPC —aunque Cronenberg estuviera lejos de saber que lo era—, y lo más terrorífico no es que Jude Law se parezca tanto a él: lo que da miedo de verdad es que, poco a poco, el protagonista también denota una programación particular. Siente, sin venir a cuento, la necesidad irrefrenable, a la vez que automatizada, de matar.

Continúa en la parte II (próximamente).

Solo los usuarios registrados pueden comentar - Inicia sesión con tu perfil.

Este texto es una barbaridad, ¿por qué nadie ha comentado nada?

Pedazo de texto te has marcado. En Avalon es brutal como además Oshii mezcla su propio imaginario para seguidores de su filmografía: imágenes estáticas como si fuera un anime, la obsesión con el perro o el acabar con un gran tema de orquesta con la acción. Algo que también ocurre, cómo no, en el videojuego.