Aki Ross apareció en bikini en una portada de la revista masculina Maxim, anticipando un reportaje donde fue nombrada una de las mujeres más sexys de 2001. Pero Aki Ross no existe: era la primera mujer ficticia en obtener este título, presentándose al mundo a través de la película Final Fantasy: La fuerza interior. Hironobu Sakaguchi dijo de ella que «estaba bien mirarla y pensar que es humana», pues al fin y al cabo y más allá de la belleza que el aparato mediático le hubiera atribuido —«llamarla ‘dibujo animado’ es como llamar ‘garabato’ a un Rembrandt», sostenían en Entertainment Weekly— la pronto extinta Square Pictures había invertido un gran esfuerzo en su diseño. Miles de polígonos que garantizaban un realismo aparentemente suficiente como para empezar a estimular fantasías lúbricas, y que en el marco de la producción de la esperada película de Final Fantasy se habían visto apoyados por el trabajo de dos actrices: Tori Elridge y Ming-Na Wen, esta última llegando de protagonizar la ruinosa adaptación de Street Fighter con Jean-Claude Van Damme de los 90.

La cuestión es que Aki Ross no se parecía a estas actrices. Aunque Wen fue quien acaparó los focos como «intérprete» de la doctora Ross, ella misma confesó a la prensa que apenas se había pasado por la producción durante los cuatro años que duró en Hawaii. Se había limitado a ponerle voz cuando el grueso del trabajo lo había hecho Elridge mediante motion capture (captura de movimiento), prestando su expresión corporal a Aki pero no así su rostro. Este era original y animado sin ningún referente cercano, lo que no evitó que Final Fantasy: La fuerza interior impactara en la industria por el realismo de su animación hasta el punto de que, en fin, se creyera oportuno poner a la protagonista ligera de ropa en una revista. En los extras del DVD el equipo incluyó además una escena donde Aki se dejaba ver en un set de rodaje, confraternizando con el equipo y mezclando su animación 3D con la acción real. El esfuerzo depositado en este personaje había sido tal como para situarse a la vanguardia tecnológica —un año antes de La fuerza interior solo habíamos tenido una coproducción indio-estadounidense, Simbad, como primera película animada completamente por motion capture— e intervenir en el régimen de lo real. Los medios recibieron con los brazos abiertos a alguien como Aki, dándole un estatus humano en la medida que fuera consumible, y determinando que la creación de valor de este viniera precisamente posibilitado por su enfermizo realismo. Los polígonos, los detalles de su cabello.

El nacimiento de Aki Ross también implicaba, por otro lado, que en cuanto al desarrollo del motion capture cine y videojuegos estaban a la par. La película nacía de un estudio creado a partir de una gran factoría de videojuegos, con el objetivo de que Aki Ross pudiera protagonizar más películas pero también dar el salto a las consolas. Final Fantasy: La fuerza interior fracasó, sí, pero no por ello perdió fuerza esta situación de igualdad. Un camino que cine y videojuegos podían recorrer juntos, más unidos que nunca.

I

El motion capture es la traslación de un movimiento al modelado digital. Deriva de la fotogrametría como definición y estudio de la forma en el espacio, y es una técnica de distintas aplicaciones, en absoluto exclusivas al videojuego y al cine. Dentro de la robótica o los deportes, o con fines médicos y militares, la captura de movimiento también ha resultado útil, aunque sí es cierto que su genealogía es eminentemente cinematográfica. El motion capture está emparentado con la animación por rotoscopia que Max Fleischer acuñó hace más de un siglo, cuando utilizó grabaciones de su hermano Dave vestido de payaso como referencia troncal para los bailes de uno de sus personajes más conocidos, Koko el Payaso. Hacia la década de los 50 Lee Harrison III había partido de esta técnica para diseñar el primer traje mocap del que se tiene registro, pudiendo traducir sus movimientos a animación a través de una computadora a la que había bautizado como Animac. Los esfuerzos de Harrison nunca salieron de lo experimental, en paralelo a que la rotoscopia se convirtiera en abanderada de la animación alternativa a través del cine de Ralph Bakshi.

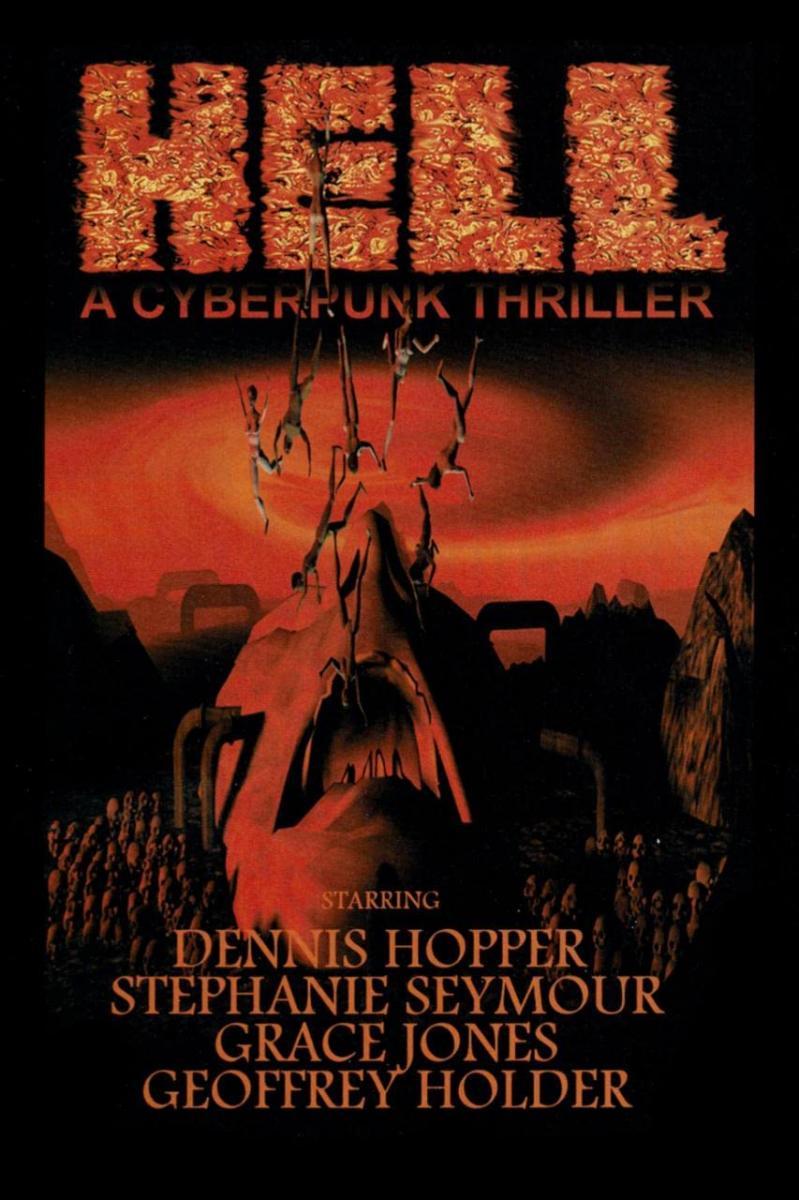

Los primeros intentos de utilizar el mocap para el diseño de videojuegos se dieron en la década de los 90, cuando este campo dentro del cine seguía ceñido a la rotoscopia. Grabar a personas acometiendo acciones y buscar métodos para transformar esas acciones directamente en bits parecía especialmente socorrido de cara a la producción de juegos de lucha. Rise of the Robots, Virtua Fighter 2 o Souls Edge —que acuñaría la captura por óptica pasiva, empleando marcadores que reflejaban la luz en el propio uniforme— exploraron este territorio bastante antes que el cine, queriendo fortalecer un vínculo con la realidad que permitiría una familiaridad con los jugadores así como un prestigio mediático. Por eso tiene sentido que estos juegos de lucha, habitualmente destinados a salas arcade, fueran contemporáneos en el tiempo a los primeros saltos de intérpretes de Hollywood a este medio. El mismo año de lanzamiento de Rise of the Robots (1994) aparecieron Wing Commander III: Heart of the Tiger y Hell: A Cyberpunk Thriller. El eslogan del primero era «no veas el juego, ¡juega a la película!», apelando a las dos horas de metraje que había grabado con actores: el personaje que controlabas durante las secciones de combate espacial tenía, supuestamente, el rostro de Mark Hamill. El segundo era una aventura gráfica recordada por las espantosas recreaciones digitales de los intérpretes: Dennis Hopper y Grace Jones aparecían por aquí, pero con un acabado visual que no había requerido mocap. Simplemente eran monigotes que invocaban obscenamente un parecido.

Un modus operandi similar a cuando, hacia finales de la década, los desarrolladores de Omikron: The Nomad Soul añadieron un personaje clavadito a David Bowie como homenaje a quien ponía la banda sonora, aunque aquí también se practicara un mocap primitivo. El parentesco con Hollywood, por tanto, había ido de la mano de los avances tecnológicos desde el principio, y aunque aún quedaba tiempo para que las estrellas se prestaran a enfundarse el traje de spandex, todo confluyó a principios de los 2000. Con respecto a Final Fantasy: La fuerza interior, y sus diseños hiperrealistas, ya había quien había echado mano de la noción del «valle inquietante»: la noción de que cuando una réplica antropomórfica se acerca demasiado a la apariencia y comportamiento de un ser humano la respuesta es de rechazo. Hagamos hincapié en el «demasiado», pues «demasiado» no implica una totalidad, y por eso solemos hablar de valle inquietante cuando este parecido extremo es traicionado por algún rasgo pequeño y muy específico: generalmente unos ojos inexpresivos.

Es la mayor crítica que en la época recibieron las películas de Robert Zemeckis, sin ir más lejos. Este cineasta, entusiasmado con las posibilidades del mocap, recurrió a estrellas de Hollywood como Tom Hanks, Angelina Jolie o Jim Carrey para protagonizar la trilogía compuesta por Polar Express, Beowulf y Cuento de Navidad. Dichas películas son hoy recordadas con desprecio —el año pasado Chip y Chop: Los guardianes rescatadores llegaron a colocar a Seth Rogen burlándose de ellas, haciendo chistes incluso con la propia noción del valle inquietante y las miradas moribundas—, pero no ocurre lo mismo, ni de lejos, con lo presenciado en El señor de los anillos.

Tan solo un año después de Final Fantasy: La fuerza interior, el público quedó fascinado con la aparición de Gollum en Las dos torres. Al margen del grado de fidelidad que Weta Digital había conseguido en cuanto a la plasmación de los movimientos de Andy Serkis —que, al interpretar a una criatura fantástica, no tenía que lidiar con valle inquietante alguno—, su gran avance radicaba en que el intérprete «mocapeable» ahora podía alternar con los demás en el set, enriqueciendo su actuación. Serkis, embutido en un uniforme diseñado a tal fin, conversaba con Elijah Wood y Sean Astin como un actor de tantos, y oficiaba una integración absoluta del motion capture en el floreciente cine digital. Consciente, pues, de que su trabajo no difería significativamente del de ningún otro miembro del reparto, Serkis ya recomendó entonces que empezáramos a hablar de «performance capture» en lugar del genérico y mecánico motion capture. Porque esto iba más allá. Llegó a hablarse de que merecía el Oscar, y desde luego cayeron varios premios honoríficos.

La trilogía de Peter Jackson coincidió con la edad de oro de los juegos licenciados, con lo que la exploración de esta técnica también hubo de decantarse por la incorporación de actores en calidad de embajadores virtuales. Los juegos basados en películas planificaron su atractivo publicitario conservando al elenco original, y por supuesto manteniendo el parecido de sus réplicas digitales; mucha gente de El señor de los anillos repitió en Las dos torres y El retorno del rey, y la tardía adaptación de El padrino cubrió los rostros de Marlon Brando o James Caan de sensores para que estos pudieran reaparecer en el videojuego. Entonces se empleaba una rudimentaria tecnología de reconocimiento facial, a años luz de la sofisticación que Weta y otras empresas asentadas en el cine iban reclamando para sí. Entre 2009 y 2011 asistimos pues a la cumbre definitiva del mocap cinematográfico, con Avatar y Tintín: El secreto del unicornio (que también contaba con Andy Serkis, en el papel del capitán Haddock). Entre medias hubo una Comic Con a la que asistieron dos cineastas implicados en ambas películas, James Cameron y el inevitable Peter Jackson.

Durante esa velada Cameron habló abiertamente de performance capture (y no de motion capture), tras someter a este tratamiento en Avatar a gente como Sam Worthington y Zoe Saldaña. Llegó a defender, incluso, que la performance capture beneficiaba el trabajo actoral, pues permitía a los intérpretes «librarse» de su cuerpo físico para centrarse únicamente en la emoción. Jackson fue más lejos: la performance capture, a efectos prácticos y en su estado más avanzado, solo era una extensión del maquillaje de toda la vida. «No es muy distinto de lo que hacía Lon Chaney», dijo, refiriéndose a la estrella del cine mudo que gustaba de sumirse en elaborados maquillajes para ser el Fantasma de la Ópera o el Jorobado de Notre Dame. Jackson asumía la técnica como una plenamente consolidada, tan integrada orgánicamente a la historia del cine como prometedora en otras áreas creativas. Su hombre de confianza, Serkis, ya había dado el salto al videojuego un poco antes.

II

«En términos de interpretación y sutileza, todo lo que se puede hacer en una película se puede hacer en un videojuego», aseguró Tameem Antoniades, líder de Ninja Theory, cuando Heavenly Sword ya había salido a la venta. En 2007 Heavenly Sword fue el primer juego que empleó el motion capture con una amplitud análoga a la practicada en el cine, siendo esencial para ello contar con Andy Serkis como intérprete y responsable de este departamento. Serkis, poco después de haber vuelto a sorprender al respetable con King Kong, había intuido que el paso lógico era prestar su talento a los videojuegos, de forma que para Heavenly Sword cobrara forma un rodaje con todas las de ley, y despuntara el nombre de un intérprete como rostro y cuerpo de un personaje virtual. La protagonista, Nariko, estaba interpretada por Anna Torv: la misma actriz que 15 años después, y cerrando el círculo, interpretaría a Tess en la adaptación televisiva de The Last of Us. Con Torv, junto al mentorazgo de Serkis, se pondría la primera piedra para un star system alternativo a Hollywood, a menor escala y dependiente del avance imparable del mocap. Así lo atestigua que un año después Sam Witwer, apenas conocido por unos cuantos papeles televisivos, pudiera ser el discípulo de Darth Vader en dos entregas de Star Wars: El poder de la Fuerza, y le cogiera el suficiente gustillo al spandex como para repetir interpretando a Deacon St. John en Days Gone, o al capitán Ferris en The Callisto Protocol (donde le acompañaban otros intérpretes reconocibles como Josh Duhamel de Transformers o Karen Fukuhara de The Boys).

En 2011 Serkis volvió a prestar sus servicios a Ninja Theory para Enslaved, cuyo desarrollo contó con las periódicas visitas de Cameron, Jackson y Steven Spielberg —responsable de Tintín que años después retomaría la performance capture para Ready Player One, propuesta de forzosa raigambre gamer— curioseando cómo iba el avance de la técnica. El mocap, en definitiva, ya era patrimonio del videojuego tanto como del cine, e incluso un poco más por la extrema afloración que hubo aquí según el avance gráfico pudo hacer justicia a su perfeccionamiento. El optimismo de Antoniades estaba justificado, pues la mayor ventaja de esta técnica ahora pasaba a residir en que el nombre del actor fuera lo de menos: lo mejor de la performance capture era su rédito emotivo, narrativo y visual. Las historias que contara el videojuego podrían ganar cercanía a través del trabajo de actores, sin importar su identidad y nombrerío. En esto se tejía una correspondencia con los primeros años del mocap, cuando eran los propios desarrolladores quienes prestaban sus movimientos, pero ganaba importancia el oficio puramente interpretativo, y una expresividad particular.

Dejando atrás los 2000, cuando las estrellas de Hollywood prestaban sus rasgos y voces como una suerte de fetichismo comercial —Ray Liotta de Uno de los nuestros doblando a Tommy Vercetti en GTA Vice City—, el vínculo del videojuego con las artes escénicas se solidificó y adquirió independencia industrial, hasta el punto de que se empezara a dar con un «estilo» concreto de actuación según el medio al que fuera destinada. Los videojuegos de mayor escala, por requerir una legibilidad especial que se ajuste a la lectura gráfica, podían exigir entonces actuaciones más exageradas e histriónicas: casi como una vuelta, en sintonía a lo que decía Jackson, a lo que había sido el trabajo actoral durante la época del cine mudo. Pero tampoco se trata en puridad de una regresión. Los videojuegos necesitan más metraje grabado que una película, de forma que actores y actrices se topan con una tesitura reminiscente a la promesa que trajo la edad de oro de HBO en los 2000: mucho tiempo, mucho espacio para construir un personaje y crecerse en su interpretación.

Quizá sea esta una de las razones del atractivo que la performance capture ha acaparado en los últimos años. Sam Witwer, por ejemplo y más allá de lo que nos parezca Days Gone, apenas ha podido contar con un personaje tan rico en matices como Deacon fuera del videojuego. Lo mismo ocurre con Ashley Johnson interpretando a Ellie en The Last of Us, o con Sunny Suljic siendo Atreus en los últimos God of War: ambos son intérpretes de talento incontestable, pero que no advertimos hasta verlos transmutados en personajes de videojuego. Lo que nos devuelve a ese star system subterráneo: ese grupo de intérpretes que han encontrado acomodo como trabajadores de videojuego, y han experimentado un cariño del público tan espectacular como si encabezaran una superproducción de Hollywood.

En sintonía a esto, el ímpetu publicitario de ver a actores «que te suenan» de pelis o series —el fallecido Lance Reddick encadenando The Wire con Horizon— se ha devaluado, y crecido el reconocimiento público por intérpretes que, sea cual sea su extracción, dejan que su trabajo hable por sí mismo. Nolan North lleva en esto desde Uncharted, Christopher Judge ha hecho crecer a Kratos en la misma medida que el guion que recita, y faltan palabras para valorar lo logrado por Roger Clark con Arthur Morgan en Red Dead Redemption II. Como si, de hecho, estuviéramos hablando de películas «oscarizables», nos llegamos a topar incluso con videojuegos mediocres donde podemos rescatar una interpretación central como lo mejor de los mismos. Es lo que ocurría en Life is Strange: True Colors.

Ese grupo de intérpretes que han encontrado acomodo como trabajadores de videojuego, y han experimentado un cariño del público tan espectacular como si encabezaran una superproducción de Hollywood.

Este juego venía a culminar una trilogía donde uno de sus personajes había llegado a reivindicar verbalmente Final Fantasy: La fuerza interior, en afable autoconsciencia de qué paradas habían sido indispensables para llegar hasta aquí. Pero Alex Chen, interpretada de forma magistral por Erika Mori, se distanciaba violentamente de lo que había sido Aki Ross. No hubo ninguna pulsión de «exportar» al personaje más allá de la realidad del juego, a nadie se le ocurrió verlo como un bien consumible (en base a la sexualización o cualquier otro supuesto): nos limitamos a afrontarlo como un gran personaje, cuyo encanto y humanidad habían sido rigurosamente posibilitados por el trabajo de Chen. El flujo de impresiones y afectos no se distanciaba de una experiencia tradicionalmente cinematográfica, al tiempo que las particularidades del videojuego como medio acentuaban nuestra empatía. Por un motivo o por otro la amenaza del valle inquietante quedaba definitivamente atrás, aunque el hecho de que Mori fuera una intérprete desconocida refrendaba que este seguía existiendo ahí fuera, solo que habiendo mutado: en la actualidad el valle inquietante no depende de un rasgo concreto que destroce la ilusión, sino de la fama mediática de quien la conjura. El valle inquietante de los videojuegos hoy viene originado por la maquinaria de Hollywood y su relación catastrófica con el complejo cultural de los videojuegos.

y III

Enslaved no ha sido el último episodio de la relación de Andy Serkis con los videojuegos. En 2018 su rostro, recreado por Unreal Engine, apareció en un vídeo viral recitando Macbeth, junto al de un alienígena al que habían sido trasladadas su expresión y voz de dicción exquisita como si tal cosa. Era una demostración de colosal músculo técnico, que además refrendaba a Serkis como embajador histórico del mocap transmedia, y que dejaba desfasada cualquier intentona anterior. El detalle de que el vídeo contara con el alienígena, por otra parte, expresaba subrepticiamente el deseo de trascender la familiaridad mediática, y de que por fin la interpretación importara más que la fama del intérprete.

Parte de la industria lo ha asimilado, como ejemplifica el trabajo de Naughty Dog —y como lo ha refrendado el hecho de que el rango interpretativo/naturalista de la serie de The Last of Us apenas pueda superar la visceralidad de lo visto en PlayStation—, pero otra ha seguido anclada en las décadas de los 90 y los 2000, cuando los juegos se publicitaban según los cameos de estrellas invitadas o como merchandising de lujo. Un creador marcado íntegramente por este complejo de inferioridad, como es David Cage, firmó un capítulo esencial en esta historia con Beyond: Two Souls en 2013, presentando el juego en el Festival de Tribeca y enfocando la campaña promocional según las interpretaciones centrales de Elliot Page y Willem Dafoe. El énfasis depositado en los fichajes, así como en el rigor con el que se había respetado su trabajo utilizando la performance capture, nacía del empeño de Cage por acercar el videojuego al cine, entendiendo que esta era la vía indicada si quería aproximarse a su prestigio y posibilidades creativas.

No es muy distinta a la filosofía de Supermassive Games, que dos años después de Beyond: Two Souls quisiera acuñar con Until Dawn una película interactiva de terror slasher, mimetizando una determinada puesta en escena al tiempo que sus intérpretes mocapeados remataban la jugada. Ahí estaba Peter Stormare, Hayden Panettiere tras haber protagonizado Scream 4 —la jugada no era especialmente sutil— y Rami Malek salido de Mr. Robot a pocos años de ganar el Oscar. David Arquette, otro rostro de Scream, aparecería en el posterior The Quarry, y se sometería igualmente al enfermizo proceso de replicar la impronta cultural de su figura, dentro de una operación donde el videojuego se prestaba a ser una extensión consumible y mecánica del cine. Una donde la performance capture perseguía un cuidado tal a la hora de estudiar y mimetizar cada inflexión gestual que todo parecía grotesco, irreal, inquietante. Adjetivos achacables también a L.A. Noire.

A muchos niveles, L.A. Noire es el título más importante para estudiar el motion capture aplicado a videojuegos. Rockstar lo publicó en 2011, mismo año en que Tintín: El secreto del unicornio llegaba a cines, y su claim publicitario era una equilibrada mezcla entre la conexión con otro fenómeno —Mad Men, entonces emitiendo su cuarta temporada y prestando a buena parte de su reparto—, y la rompedora tecnología que se había diseñado para que todos esos actores cobraran vida virtual. L.A. Noire nacía, pues, de la megalomanía de Brendan McNamara como director, guionista y líder del estudio que lo desarrollaba, Team Bondi: una megalomanía que ya no buscaba tanto el hiperrealismo como una unión simbiótica entre mocap y jugabilidad. La mecánica de interrogatorios de L.A. Noire exigía que «leyéramos» el rostro de nuestros sospechosos, deduciendo si estaban mintiendo o diciendo la verdad en función a ligeros cambios de expresión mientras hablaban. Una mecánica así solo podía ser posible si la performance capture alcanzaba una mímesis absoluta, articulándose como el reflejo inmaculado de una interpretación originaria. Como la tecnología de la que se disponía no podía lograr algo así, hubo que inventarla.

«La captura de movimiento no puede registrar el aleteo de un párpado», explicó McNamara poniéndose poético. «¿Por qué no puedes limitarte a capturar el exterior de las personas, en lugar de tratar de intuir dónde está cada hueso?». De forma temeraria, McNamara también aseguró en los meses previos al lanzamiento —mientras sometía a Team Bondi a unas condiciones laborales tan monstruosas como para que el estudio tuviera que cerrar poco después por problemas legales— que con L.A. Noire habían superado el valle

inquietante, y que ya no volverían a ser necesarios los trajes de spandex. Ya que L.A. Noire se ha convertido en un hervidero de memes producto de las reacciones de sus personajes —el protagonista dudando de la palabra del sospechoso—, y que su flamante tecnología Motionscan no ha vuelto a utilizarse, está claro que McNamara se equivocó.

El Motionscan, efectivamente, no necesitaba que el actor se pusiera un ajustado traje de spandex lleno de sensores incómodos. En cambio, requería que se sentara vestido de naranja en una plataforma, y recitara sus diálogos frente a 32 cámaras microscópicas que seguían cada mínimo cambio de su fisonomía. No era tan cómodo como parecía, pues aparte de que Aaron Staton tuvo que interpretar algo más de 2.000 páginas de guion, el Motionscan impelía a que su actuación no pudiera ser editada: si había algún error, se tenía que repetir. De ahí que el intérprete de Cole Phelps se pasara varios meses sentado en la dichosa plataforma, mientras el Motionscan costaba demasiados millones de dólares para solo poder fijarse en los rostros: es la explicación de que, en oposición al asombroso trabajo facial, los torsos y extremidades que pueblan L.A. Noire sean tan ortopédicos.

L.A. Noire fue una hazaña quijotesca según el capitalismo entiende el Quijote: como un despilfarro excéntrico que pisoteó sistemáticamente los derechos de los trabajadores y participó de lógicas culturales atrofiadas. De hecho, uno de los casos que investigaba Phelps era el de la Dalia Negra, que justamente fue el que centraba la trama de Black Dahlia, una de aquellas aventuras gráficas noventeras con actores de Hollywood (otra vez Dennis Hopper, recién llegado del citado Hell: A Cyberpunk Thriller). Sus condiciones de producción, acaso en sintonía a lo disruptivo que se antoja dentro del esquema ideológico de Rockstar, eclipsan sus méritos artísticos, de un modo similar a cómo hoy nadie puede jugar a Cyberpunk 2077 en el vacío: somos tan conscientes de sus cataclismos industriales como de que Keanu Reeves está ahí porque es Keanu Reeves, y todos queremos a Keanu Reeves.

Todo lo cual nos lleva, inevitablemente, a Kojima.

Guillermo del Toro ha dicho hace poco de Kojima que es «un director de cine que usa los videojuegos para contar sus historias». Es una idea de bastante pábulo, francamente lamentable, que él mismo se ha obstinado en predicar y en blindar de este modo la paradoja: Death Stranding es una obra extraordinaria desde aspectos lúdicos y estéticos. Pero como narración, así llamada cinematográfica, es un desastre embarazoso, donde los complejos artísticos de Hideo Kojima se manifiestan en todo su esplendor a través de la performance capture y del vínculo hollywoodiense. Death Stranding presume de reunir en su seno no solo a estrellas de cine —Norman Reedus, Léa Seydoux, Mads Mikkelsen como nuestro puto padre—, sino a amiguetes de Kojima vinculados igualmente al medio —Edgar Wright, Nicholas Winding-Refn, Del Toro, Jordan Vogt-Roberts como director de la genial Kong: La isla Calavera—, conformando un escaparate mediático que le resta inventiva artística a la propuesta. El reconocimiento, que tan problemático es a la hora de perfilar el valle inquietante, fluye desbocado y entiende Death Stranding como un Frankenstein cultural, tan abigarrado como las aventuras gráficas de los 90 y los juegos licenciados de los 2000.

Y no obstante, se obra el milagro. Independientemente de lo que Kojima quiera hacer con su neurosis, dispone de una tecnología tan avanzada y definida como para que a la larga dé igual: un intérprete bueno sigue siendo bueno vista un traje de spándex o una armadura superheroica. De ahí que no sea descabellado proponer que Margaret Qualley en el doble papel de Mama/Lockne acomete la mejor interpretación de su carrera, o que la potencia de lo que hace Tommie Earl Jenkins con Die-Hardman sea irresistible. Jenkins se tira la mayor parte del juego con una marcial interpretación tras su máscara, preparando el estallido para cuando se la quite y tenga que hacerle, arrodillado, una confesión antológica a Sam. Como no es muy distinto al cálculo que hizo Al Pacino entre contención y furia al interpretar a Michael Corleone, lo suyo es rendirse, maravillarse, y pedir el Oscar.

Solo los usuarios registrados pueden comentar - Inicia sesión con tu perfil.

Creo que las faltas de respeto están de más y para proferirlas, qué menos que argumentarlas adecuadamente.