Cuando iba al colegio tuve lo que podríamos llamar un cibersueño. En él, yo era yo e iba a un colegio que también era mi colegio, pero no estaba cerca de la casa de mis padres ni ellos me llevaban hasta la puerta en nuestro coche. En realidad, salvo por ese enclave concreto y por el retumbar de mi propia voz en mi cabeza, apenas era capaz de reconocer nada de lo que me rodeaba. No sé si los edificios eran muy altos o muy chatos, ni las calles excepcionalmente rectas o sinuosas. Sé que no llovía ni nevaba, pero no mucho más. En realidad, solo recuerdo que remontaba extrañas cuestas en bicicleta hasta llegar al único lugar que me era familiar, el colegio, acompañado por otros dos chavales que son el mismo chaval y que además no existen, y los dos o los tres pedaleábamos y reíamos como la pandilla de amigos de toda la vida que éramos, pero no llegábamos nunca a alcanzar la verja de la escuela. Nos balanceábamos atrás y adelante en algo que no era exactamente un instante congelado sino una colección de ellos, ordenados sin ton ni son en un bucle absurdo. Definitivamente los chicos no eran mis compañeros de clase; tenían que pertenecer a ese afuera irreal que había engullido mi colegio en el sueño, así que, intuí, podrían acompañarme hasta el umbral de la puerta pero no entrar conmigo. Inmersos en el bucle, nunca llegaríamos a nuestro destino, pero yo tampoco me quedaría nunca solo. Sobre nuestras cabezas, por mucho que yo soñara y soñara, el sol jamás terminaba de ponerse.

El pueblo de mi cibersueño era, creo, Villa Crepúsculo. Maldita desde el nombre, es la pequeña localidad atrapada en un ocaso interminable en la que transcurren las primeras horas de Kingdom Hearts II. Allí pasé casi enteros los diez años que tardé en terminar el juego: en parte embrujado por el aura inigualable de un pueblillo donde el grupo de adolescentes protagonistas agotan los últimos días de sus vacaciones de verano, en parte decidido a saltarme a la torera cualquier mandato de las voces de los desarrolladores que, conjuradas en el código, me decían: «¿Qué haces ahí parado? Muévete. Este no es sitio para permanecer». No hice caso, porque ni quise ni supe, y aquel verano cibernético duró lo que diez veranos normales. Villa Crepúsculo ha sido, para mí, la sala de espera por antonomasia.

Villa Crepúsculo (en adelante, VC) tiene una estación de tren en lo alto de una colina, coronada por una torre con un enorme reloj que se ve desde cualquier parte del pueblo. De la estación se desciende por callejones empinados hasta llegar a la plazoleta del tranvía, cuyos raíles atraviesan cada rincón de VC como un aparato circulatorio que un puñado de vagones recorren con pachorra. Junto a la plazoleta hay un solar deportivo, un túnel que conecta con un entramado de callejones subterráneos y una grieta en un muro que lleva a un bosque a las afueras. En el bosque hay una vieja mansión abandonada, y desde los túneles se puede acceder a las terrazas de la parte más alta de la ciudad, donde la imposibilidad del atardecer como proceso que termina se hace más clara e intensa en el cielo. De vuelta en la plazoleta, una calleja trasera lleva hasta un espacio singular. Se llama —no es baladí— el Lugar de Siempre.

Allí, en una especie de cabaña escondida que les sirve de punto de encuentro, Roxas, Hayner, Pence y Olette planean qué hacer con esos últimos días del verano. Los amigos reparten sus horas muertas entre dar paseos amodorrados, competir en el torneo de struggle que organiza el vecindario, buscar gresca con otras pandillas de adolescentes de VC, terminar los deberes de vacaciones a tiempo para la vuelta de las clases y, si pueden, materializar un último gran momento juntos en esa canícula que parece congelada en el tiempo: un viaje a la playa que cuesta un dinero que no tienen.

El grupo se lanza a por ese último gran plan de las vacaciones después de resolver unos misteriosos robos por toda VC. Alguien se había estado llevando las fotografías de los vecinos, incluidas las de Roxas y sus amigos, y la herida del robo era tan honda que hasta la palabra fotografía había desaparecido. Aun después de recuperarlas, la amenaza abstracta de eso que apodan como «el ladrón de recuerdos» sume a los amigos en una melancolía que no es otra cosa que una repentina consciencia de la finitud. Sintiendo que se aproxima el fin de un verano que, como los atardeceres en el pueblo, parecía que no fuese a terminar nunca, los chavales deciden hacer una excursión juntos a la playa. Para poder costearse los billetes y quizá incluso una sandía fresca que partir sobre la arena, hacen algunas chapucillas por el pueblo a cambio de unas pocas monedas. Ese momento, el de los currillos de mierda como parte de una gesta prometeica que cristalizará el verano de sus vidas en un último e inolvidable recuerdo compartido, ocupa un espacio único en la memoria de cualquiera que haya jugado a Kingdom Hearts II. En Los escorpiones (2024), la novela de Sara Barquinero, un personaje se refiere a ese tramo del juego así:

Ya te dije que hace mucho que no aspiro a grandes cosas. No quiero logros estelares o una vida repleta de emoción. Prefiero tener aventuras de poca monta, pero en compañía. ¿Recuerdas las misiones secundarias que a veces tenían algunos videojuegos? Luego los odié y no sé si sigue pasando, pero de niño me encantaban. Me acuerdo del inicio de Kingdom Hearts II, por ejemplo. Las misiones eran pegar unos carteles mientras ibas con tu monopatín. Encontrar un objeto robado que nadie sabía decirte qué era, porque también habían robado la palabra para referirse a él. Vencer a un macarra local. Reunir dinero para ir con tus amigos a la playa. Me gustaban más esas escenas que la campaña épica posterior. Eran domésticas, y una siempre estaba rodeada de amigos. (…) Quizá necesitaba órdenes más claras para jugar. O alguien que me acompañase.

El pasaje es interesante no solo porque elija destacar esos instantes concretos de las varias horas que dura el paso de Roxas por VC en Kingdom Hearts II, sino por el énfasis que pone en esas mismas escenas de aparente banalidad como conceptos amplios, moods, capaces de definir la psique de un personaje que los recuerda con cariño. VC como espacio es un caso extraño dentro del amplio catálogo de mundos que se recorren en el juego: Kingdom Hearts es, por cierto, un ARPG nacido de una colaboración entre Squaresoft y Disney, en el que manejas a un héroe que viaja entre ubicaciones de películas del conglomerado estadounidense, enclaves de Final Fantasy y algunos mapas creados ex profeso para la saga. Esto, por estrambótico que suene, no es demasiado relevante para el caso que nos ocupa. Mientras que los mundos de Disney mantienen las estéticas de las IP originales y los diseñados por Tetsuya Nomura suelen codificarse en la gramática del retrofuturismo steampunk, la ambientación de VC funciona, como bien intuye el personaje de Los escorpiones, en términos de un mood concreto: la nostalgia.

La que permea los callejones VC es un tipo de nostalgia fundamental para pensar la mezcla de medios audiovisuales de la cultura popular japonesa desde finales del siglo XX. En 1988, la antropóloga Jennifer Robertson definió esta estructura de sentimiento como una “nostalgia for nostalgia”. Con la burbuja económica de finales de los años ochenta, en las postrimerías de un crecimiento económico ininterrumpido tras la Segunda Guerra Mundial y habiendo alcanzado una riqueza sin precedentes, la sociedad japonesa cobró consciencia de lo dejado atrás en el camino hacia la modernidad, que transformó entornos urbanos y rurales por igual. Según la autora, esto habría desembocado en una añoranza generalizada sin referente concreto, morriña de espacios pretéritos que ya ni siquiera existían. De acuerdo con Robertson, mucha de la cultura derivada del proyecto político japonés de finales de siglo entiende el desarraigo como una desafección posmoderna, una nostalgia por la experiencia de sentir nostalgia: “There is no particular place to ‘go home’ to”.

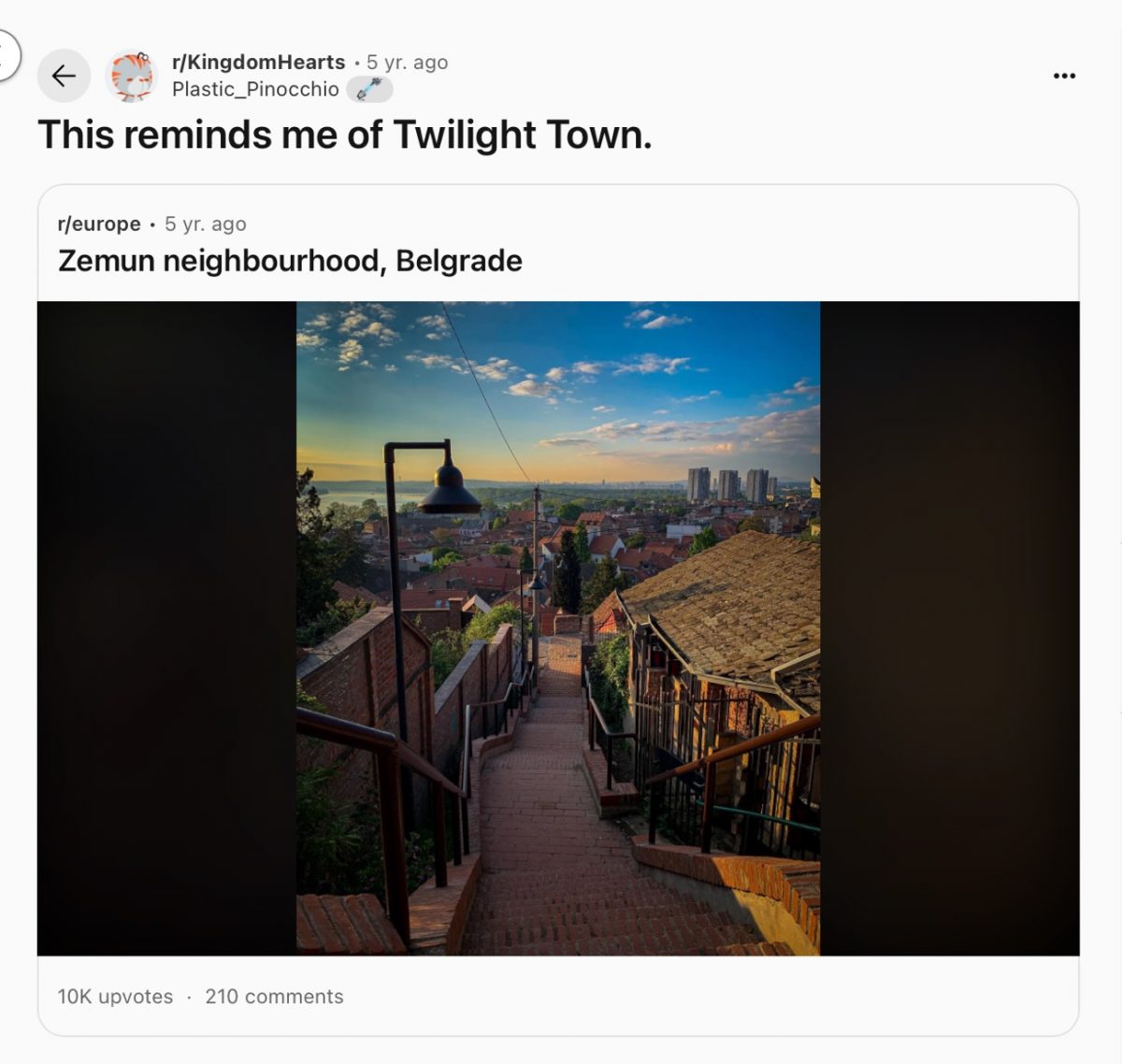

Es fácil entender así el territorio de VC como una topografía sentimental, más que cualquier otra cosa. Es un lugar fabricado para inducir nostalgia, pero por nada en particular. La sensación de añoranza que inunda el escenario se retroalimenta en sus propias formas, otro bucle que va del propio atardecer que no termina a la idealizada vida de pueblo del grupo protagonista, pasando por el inexplicablemente diminuto trazado urbano, el tranvía como motivo visual o las armonías dulces de los temas compuestos por Yōko Shimomura para VC, que elocuentemente se titulan Lazy Afternoons y The Afternoon Streets. Lo que permanece de VC tras el juego es una memoria sinestésica: una amalgama de estímulos que remiten a una modorra estival indefinida y que se reparten de forma desordenada entre los sentidos, confundiendo la iluminación con la temperatura, la música o los efectos de sonido. Basta con echar con vistazo a Reddit para comprobar que esta nostalgia deslocalizada, de un verano vivido nunca en ninguna parte, se presta de maravilla a la apropiación y la proyección por parte de jugadores que, por supuesto, no tienen por qué tener el contexto de la ruralidad japonesa perdida en mente.

Experiencias como esta recuerdan que, pese a retroalimentarse en la ecología de medios del Japón contemporáneo, la particular nostalgia de VC está lejos de poder achacarse a una supuesta naturaleza unívoca y estanca de las industrias culturales niponas. La recepción de Kingdom Hearts II como producto, y de VC como lugar contenido en él, es global y está mediada por varios niveles de ideología y tecnología. Ante ellos, el contenido sobre el juego que prolifera en Internet adopta varias posturas posibles. La primera sería la realista: esa que se apresura a incorporar la nostalgia vacía de VC a la tendencia de las radios de música chill y las playlists de YouTube para estudiar o trabajar. Las vistas del pueblo donde el sol nunca se pone del todo, arrancadas y representadas como postales de viaje, son material de primera para el muzak de la cultura digital. Cuesta no localizar estos usos de VC en algún punto de la línea que une los pillow shots del cine clásico japonés —planos de transición que otorgaban entidad a espacios vacíos— con el loop acrítico de la niña lo-fi, plagiada en su momento de la película de Studio Ghibli Susurros del corazón (1995) y convertida en correlato visual y sonoro de la mítica ansiógena erigida en torno a los trabajos creativos en el mundo digital.

Otros usuarios, en cambio, optan por problematizar la idea de VC como lugar cerrado, tanto en lo conceptual como en lo geográfico. Subrayan, de hecho, que VC tiene un afuera y que las fronteras entre ambos son arbitrarias y volátiles; bien sea modeando diferentes versiones del mundo para forzar la jugabilidad y conseguir acceso a rincones que el código había condenado a la inaccesibilidad, bien sea subrayando el confín último de la experiencia espacial de VC: la interfaz, los softwares y hardwares que han mediado entre Kingdom Hearts II y cada uno de sus jugadores en estos veinte años. Es imposible pensar en VC, parecen plantear montajes como el de más abajo, sin reconocer que se piensa desde la habitación de infancia, desde los cables del mando a punto de hacer caer la consola del estante, desde el suelo frío del salón clavado en el culo. Si hay nostalgia, en todo caso, es de esa mediación, nunca del juego como texto aislado.

Cuando llega el momento de reunir el dinero para el viaje a la playa, lo primero que hace el jugador del gameplay que estoy viendo en YouTube para repasar la sección de VC es montarse en uno de los monopatines que hay desperdigados por las calles del pueblo. Yo, por supuesto, no estoy exento de la mencionada distancia de las mediaciones: la PS2 donde jugué al juego original no está aquí, ni la losa del suelo es la misma que se me clavaba en el culo hace veinte años, ni baja el mismo olor a pintura Titanlux por el hueco de la escalera. El instinto de este jugador sin nombre es, sin embargo, el mismo que el mío: recorrer las cuestas de VC a toda velocidad, haciendo kickflips y grindando barandillas, en protesta frontal contra el tempo calmado que, a través de la banda sonora y las orugas de pesado avanzar que son los vagones del tranvía, parece imponer el código.

—¿Creéis que siempre estaremos juntos como ahora? —suelta de pronto en el Lugar de Siempre Pence, uno de los amigos de Roxas, que es el jugador sin nombre, que eres tú, que soy yo. Se convencen enseguida de que no, y deciden entonces aprovechar el tiempo que aún tienen para hacer “algo inolvidable”. Es aquí cuando empieza la sección de los currillos para costear el viaje a la playa, que nace del deseo casi extradiegético de Hayner, otro de los amigos, de tus amigos, de mis amigos, de escapar de esa dictadura heliocéntrica que es VC para poder ver “el cielo azul”.

La idea de las salas de espera que vertebra todo este monográfico nace de un uso perverso del jugar mal: hacer, a sabiendas o de chiripa, lo contrario de lo que un videojuego evidentemente quiere que hagas. Sin embargo, no sería raro asumir, a partir de líneas de diálogo como estas, que lo que realmente exige el código es el juego a la contra, que el jugador sin nombre, tú y yo nos quedemos en VC. Al final, los amigos no consiguen ir a la playa y acaban tomando cuatro helados de agua marina en lo alto de la torre de la estación. Inclinado sobre el vacío, el helado de Roxas gotea frente a las manecillas del enorme reloj y los cuatro adolescentes, devastados por el descubrimiento de que lo único que hace el tiempo es acabarse, parecen todo el rato a punto de saltar.

En otro momento, buscando sucesos extraños a los que dedicar la redacción de vacaciones, Roxas se acerca a la mansión del bosque, a las afueras del pueblo. Allí, una espectral chica rubia le, te, me descubre la verdad: Roxas no es más que una copia sin vida de Sora, el protagonista del primer Kingdom Hearts, y su existencia no tiene otro sentido que preparar el regreso de este cuando se haya recuperado de lo sucedido al final del juego puente entre ambas entregas, Chain of Memories. Así, descubrimos, VC no es más que un simulacro y, por definición, todo lo vivido en ella es una acumulación de significantes sacados de quicio. La próxima vez que entres a la mansión, de hecho, el juego te arrebatará el tiempo de las manos, las vacaciones de verano de Roxas terminarán, pasarás a controlar a Sora hasta el final de la trama y el sol se pondrá para ti en VC.

Yo sabía todo esto de antemano, porque aunque no había jugado nunca al primer Kingdom Hearts, sí que me había pasado el segundo desde otro nivel de simulación: leyendo en la Hobby Consolas, como si fuera una novela, la guía de un videojuego que no pensaba que fuera a acabar en mi casa jamás. Así, al llegar al punto que sabía desencadenaría el final de mi dulce cotidianidad como vecino de VC, me di media vuelta y seguí a lo mío. Cuando, casi diez años después, un amigo supo que, como él, yo también había jugado profusamente a Kingdom Hearts II, le enseñé mi partida y descubrió que allí seguía, atrapado por voluntad propia en VC, grindando barandillas, recorriendo callejuelas, sosteniendo la mirada con la hibris de un personaje de tragedia griega a la gigantesca esfera del reloj de la estación. Antes, en la mansión, la chica rubia le muestra a Roxas un dibujo y le dice: «Conoces a estos tres, ¿verdad?». En el papel salen pintados Sora, Goofy y el pato Donald. Y te lo pregunta a ti, y me lo pregunta a mí. Y los conoces, claro, porque son Goofy y el pato Donald. Pero no los conoces, ni mucho menos son tus amigos. Lo que conoces es VC y su eterno presente.

El papel de Roxas como doppelgänger está en sintonía con el de la propia VC, que ha existido en varias versiones contradictorias a lo largo de la historia de la franquicia. El pueblo apareció por primera vez en Chain of Memories, desarrollado en 2004 para la Game Boy Advance por Square y Jupiter. Significativamente, los dos estudios colaboraron después en The World Ends With You, un título exclusivo para Nintendo DS, producido también por Tetsuya Nomura y con un sentido igualmente particular del espacio, en este caso centrado en el barrio tokiota de Shibuya. La VC real, puesto que la habitable al principio de KH2 es una réplica virtual, apareció luego en el remake Re:Chain of Memories, devuelta a unas tres dimensiones que no le correspondían del todo. En 2019, Kingdom Hearts III recuperó VC como mundo jugable, pero la cualidad inquietante del lugar original había desaparecido: el área transitable era muchísimo más reducida y lo que restaba de ella estaba transformado, como la vieja tienda de armaduras, demolida por el tío Gilito para montar un bistró. VC, gentrificada.

Ese aplanamiento de VC no consigue ahogar del todo el potencial raro del lugar, que pervive siempre en la forma fantasmal de un recuerdo que no encaja del todo. Algo que no debería estar ahí pero está, o lo contrario. Esta contradicción fundamental es más palpable cuando se comparan la versión original de Chain of Memories y el remake, donde Sora visita VC y de él se apodera una extraña sensación de haber estado en el pueblo antes, como en otra vida: el leitmotiv de la franquicia, esos retazos de sueños que se confunden con recuerdos lejanos, se intensifica en un lugar como VC, fabricado dentro y fuera de la ficción para generar la idea de una pérdida flotante, que no puede adscribirse a nada en concreto.

En otro momento, Roxas viaja junto a la pandilla a las terrazas del barrio alto en busca de un presunto Tren Fantasma. Mientras esperan al tren, se presenta en el lugar Seifer, un personaje de Final Fantasy VIII que también vive en VC y que hace la vida imposible a los chavales del pueblo. Ese día, parece que algo se le hubiera metido dentro o, al contrario, que una interioridad desconocida en él estuviera peleando por salir: extrañamente afectado, Seifer quiere de pronto que seáis amigos. Es como si le hubiera alcanzado en un fogonazo la consciencia de ser un personaje escrito en el código y quisiera rebelarse contra ese papel: “Paso de dejarme guiar por el destino”. Pensar los videojuegos como sistemas es pensar en las distintas formas de libertad y sus límites; en la ecología mediática del capitalismo de plataformas que entrevera las franquicias de Disney con los mundos de Square, estas formas no son otras que las que pudieran brotar en un centro comercial: un simulacro de plaza pública que, en su fondo, encarna una política de la disciplina y el control, un interés corporativo en la manipulación del espacio y el tiempo.

Cada día de Roxas en VC empieza también con un sueño. Por las noches, él, tú, yo, soñamos con vivencias que no nos pertenecen, imágenes del primer Kingdom Hearts que parecen grabadas desde fuera con una camcorder, como si una figura inadvertida hubiera estado allí años antes, registrándolo todo. Para el sujeto original de esas imágenes oníricas, estas anticipan la nostalgia de un lugar que ni siquiera recuerda haber visitado jamás. Para el doppelgänger, la nostalgia es por un lugar que todavía no ha desaparecido. Pero para ti, para mí, el embrujo es preventivo y nos recuerda que el paso por VC, como todo, se va a acabar.

Uno de los días, el protagonista se despierta y encuentra a sus colegas en el solar deportivo, esperando a verlo pelear en el torneo de struggle. El último combate lo libra contra Seifer, el macarra. Después de vencer, Roxas reparte entre los miembros de su pandilla las pequeñas gemas que adornan el trofeo de campeón, sentados todos otra vez en lo más alto de la torre del reloj, con las piernas colgando sobre el abismo. Jugando con una de las gemas junto al borde, te tropiezas y, esta vez sí, te caes. Camino del suelo, da la sensación de que ese sol con vida propia ha accedido por fin a desaparecer tras el horizonte.

Este artículo forma parte del monográfico Sala de Espera.

Solo los usuarios registrados pueden comentar - Inicia sesión con tu perfil.