Terranigma empieza en una ciudad llamada Krista. Allí vive Ark, un chaval sin oficio ni beneficio que un día, metiendo las narices donde no le llaman (por presión social, en parte, y por simple curiosidad, también), abre la Caja de Pandora, que el Anciano del pueblo mantenía guardada a buen recaudo tras una puerta que estaba siempre cerrada. La apertura esta caja es el principio de lo que luego descubriremos que es la creación de la Tierra y de todos los seres que viven en ella, pero tiene otra consecuencia más inmediata y terrible: toda la gente de Krista, incluida tu mejor amiga y/o crush, Naomi, queda congelada, suspendida en el tiempo por un hechizo que solo se puede revertir visitando y conquistando las cinco torres del mundo inferior, en los alrededores del pueblo, provocando así el renacimiento de la existencia en la Superficie.

Todo esto ocurre en poco tiempo; una hora, un par, a lo sumo, si —como es habitual en las partidas juveniles, cuando tienes tanto tiempo que ni siquiera se te ocurre preguntarte cómo se mueve, a qué velocidad avanza, cuánto te queda por delante— te paras a explorar a fondo Krista o a buscar secretos en el mundo inferior. En ese tiempo, Terranigma consiguió que mi yo de nueve años sintiera la conexión con Naomi y la pena de haberla congelado, el compadreo tóxico de los colegotas que me habían engañado hasta, pellizcándome el ego, meterme en el lío de haber desobedecido al Anciano abriendo la puerta que nos había prohibido expresamente abrir; en una hora o dos me preocupé por la gente de Krista, volviendo rápidamente a hablar con todo el mundo en cuanto se rompían sus hechizos, a medida que superaba las cinco torres; esa sección inicial del juego, que en mi última partida duró lo mínimo que podía durar y me dio la sensación de representar una escapadita de una tarde, la viví en 1997 a la escala que Terranigma quiere evocar: tras completar cada torre volvía al pueblo a dormir en mi cama, para que Ark recuperase fuerzas antes de continuar con su épica aventura. En mi partida de 1997, el renacer de la Tierra le ocupó a Ark los siete días que dedicó Dios a la Creación, «y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho», y esa noche —la única que el juego te obliga a volver a tu cama, lo que sugiere el descanso diario como el best case scenario para sus diseñadores— descubres a Naomi tejiendo de noche, perdiendo sueño y descanso para prepararte las ropas con las que a la mañana siguiente partirás hacia la Superficie, dejando Krista atrás quién sabe si para siempre. Cuando te despiertas, te arrojas a la gigantesca grieta que te lleva hasta la Superficie, y empiezas a viajar por el mundo.

A mí me marcó mucho Terranigma, imagino que en parte porque me crucé con él en el momento oportuno, y aunque esa primera partida fue importante hay otra, una segunda o tercera, que es la que seguramente terminó de pegar definitivamente el juego de Quintet en mi memoria. En esa segunda partida, como era de esperar, pasó lo mismo que en la primera: conocí a Ark, que seguía sin tener oficio ni beneficio, conocí a Naomi, que seguía siendo bíblicamente paciente conmigo, conocí a mi troupe de amigos tóxicos, que me volvieron a calentar el morro para que echara abajo la puerta prohibida del Anciano. Abrí la Caja de Pandora y congelé a todo el mundo, Naomi incluida. El Anciano me encargó visitar las cinco torres para devolver al pueblo a la normalidad y revivir el mundo. Todo igual.

Los objetivos que me marcó el juego fueron los mismos que en la primera partida (Terranigma no es un juego tan complejo, después de todo), pero cambió la misión que me marqué yo mismo, una misión con implicaciones exclusivamente off-game y que posiblemente nadie en Quintet había previsto. En vez de explorar las torres y conquistarlas para devolver a Krista a la normalidad, mi Ark iba a hacer otra cosa bien distinta: sin ir más allá de la primera habitación de la primera torre, la idea era machacar enemigos hasta llegar al nivel 100, el máximo posible en el juego, eliminando una y otra vez a los mismos dos monstruos que «protegen» la entrada a esta dungeon introductoria. ¿El motivo? Era verano y no había colegio: yo mismo vivía en ese tiempo sin tiempo que propicia el paso de un curso al siguiente en una infancia plácida y feliz, como fue la mía.

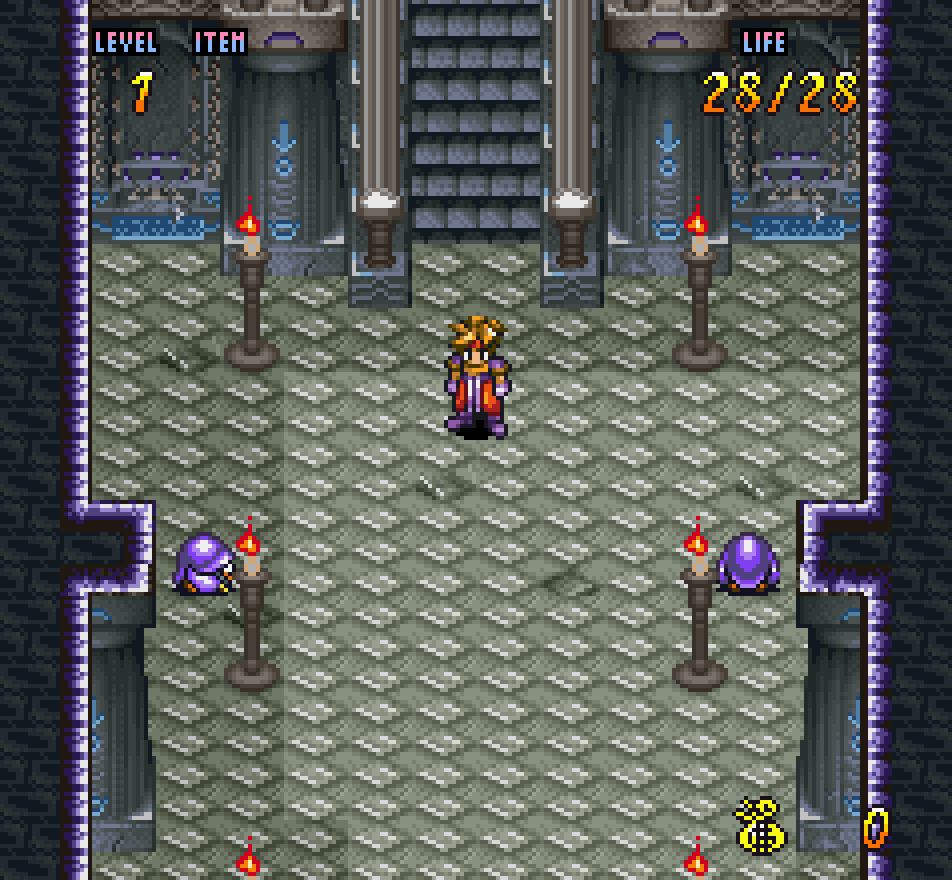

Durante semanas, quién sabe si motivado por el puro hecho de no tener ningún juego nuevo al que dedicar el verano, repetí incansablemente esta primera sección de la primera torre, que no es más que un pasillo con tres enemigos simples, los más simples que hay en todo el juego. El plan era matar a los tres Jubbas (así se llama este birrioso monstruo) y forzar su reaparición saliendo y volviendo a entrar. En Terranigma, cada enemigo que eliminas te da puntos de experiencia; cuando consigues una cantidad determinada de puntos de experiencia, subes de nivel. Estos Jubbas no dan mucha experiencia, por supuesto, pero tampoco hace falta mucha para ganar unos cuantos niveles al principio. Sé que la imagen de un pasillo simple con tres enemigos básicos no es particularmente complicada de imaginar, pero por si acaso, el pasillo al que me refiero tiene este aspecto:

(El tercer enemigo está más abajo, fuera de plano.)

Como pasa siempre con los videojuegos, el desafío que me autoimpuse es, en el fondo, puramente matemático, aunque en 1998 yo no tenía manera de saberlo. Cada uno de los tres enemigos que hay en este primer pasillo (en inglés se llaman Huball; en español, según la guía del juego, tienen un nombre más creativo: «Sustos con casco») da 2 puntos de experiencia al eliminarlo y tiene cuatro puntos de vida, según la información interna del juego. No es mucha experiencia, pero su salud es suficientemente baja como para poder eliminarlos de un solo golpe. En 1998 no tenía manera de saberlo, como decía, pero el nivel máximo del juego no es el 100, como había imaginado, sino el 50; los tramos para pasar de un nivel al siguiente son fijos, por lo que siempre se sube al llegar a unas cantidades específicas: subes al nivel 2 cuando acumulas 38 puntos de experiencia, al 3 cuando llegas a 120, al 4 con 250 puntos… Para llegar al nivel 50 hay que acumular la friolera de 802.435, que en «Sustos con casco» equivale a más de 400.000 bajas, de tres en tres, o sea, más de 130.000 entradas y salidas de este primer pasillo de la primera torre. No sabría decir cuántos de estos viajes era capaz de encajar en una sesión de juego (que, imagino, tampoco eran muy largas, aunque desde mi altura de niño de diez años parecían enormes, potencialmente infinitas), pero todas terminaban igual: para conservar los frutos de mi trabajo, tenía que volver a Krista, atravesar el pueblo, cruzarme con la gente congelada —un padre y su hija, unos niños que juegan, mis amigos, de sobremesa perpetua, la cocinera del Sabio, con la olla todavía hirviendo en el fuego— y llegar a mi cuarto, donde está el libro que te permite guardar la partida.

En mi partida de 1997, el renacer de la Tierra le ocupó a Ark los siete días que dedicó Dios a la Creación, «y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho».

Esta rutina, paralela en parte a la de mi primera partida —viajar a las torres, regresar a casa a recuperar fuerzas antes de continuar, volver a salir de Krista para retomar la aventura—, tuvo un impacto enorme en el recuerdo que me acabó dejando Terranigma, un recuerdo de naturaleza mítica, irremediablemente deformado por el paso del tiempo y la niebla mental de la prepubertad, un recuerdo íntimo y sin interés para nadie más que para mí mismo, que roleé por encima de mis posibilidades, sin saberlo, un Ark paralelo al Ark que propone el avance natural del juego. Mi Ark no quería salvar Krista ni hacer que resurgiera la vida en una Superficie que nunca había visto realmente; mi Ark quería llegar al nivel 100 sin avanzar más de lo estrictamente necesario, un objetivo arbitrario y descabellado, irrealizable, de hecho, porque no hay ni siquiera cien niveles que subir en Terranigma: sin embargo, como dice esa frase que no sé muy bien de dónde sale, no sabía que era imposible, así que lo hizo. Un día tras otro, mi Ark hacía su camino hasta la primera torre y eliminaba una y otra vez a los tres «Sustos con casco» que aguardaban en el primer pasillo, pacientes y siempre dispuestos a reaparecer para ofrecer con su sagrado sacrificio esos seis puntos de experiencia que se iban sumando a mi pool de EXP total; cuando llegaba el momento de retirarse (porque, fuera del juego, mi madre me llamaba para comer o se acababa mi tiempo de consola, que era generoso pero limitado), mi Ark volvía al pueblo y, en completo silencio, atravesaba sus caminos hechizados hasta llegar a su habitación, a su diario, a su cama. El diario es —imagino o imaginaba— el libro en el que se guarda la partida, en el que religiosamente anotaba mis avances para dejarlos fijados en la memoria del cartucho. Veintimuchos años después, esa rutina kafkiana a la que se sometió mi Ark (él mismo, como si no tuviera yo ninguna responsabilidad) me hace pensar precisamente en los Diarios de Kafka, en ese tan citado 2 de agosto de 1914 en el que el escritor anotaba, con gélida brevedad, «Hoy Alemania ha declarado la guerra a Rusia. Por la tarde fui a nadar».

Así, congelados y en silencio, inertes, ni con vida ni sin ella, se pasó la gente de Krista un verano entero, mientras yo me dedicaba a subir de nivel al ritmo glacial que me permitían los tres monstruitos con los que me cruzaba una y otra vez en ese primer pasillo de la primera mazmorra de Terranigma, con la normalidad con la que en las películas de zombies modernas los supervivientes acaban lidiando con los muertos y el caos que provoca su presencia. No sé hasta qué nivel llegué; por supuesto no fue el 100, que no existe, ni el 50: me gusta pensar que llegué hasta el 20, por lo menos, pero imagino que da lo mismo. Quién sabe si estuve realmente tanto tiempo sometiéndome a este desafío ridículo y sin sentido. La cuestión es que mi Terranigma, ese que nos habla sobre la inesperada sensación de libertad y plenitud de un chaval sin oficio ni beneficio que encuentra en la soledad de un pueblo en estasis el espacio para marcarse, por fin, objetivos para su crecimiento personal, no tiene un tono tan diferente al del Terranigma «normal», que también ocurre a la vez dentro y fuera del tiempo, narrando un ciclo de creación, destrucción y renacimiento que se apoya en las abstracciones y la metáfora de una forma que siempre me ha resultado fascinante, y que lleva varias décadas siendo una suerte de Estrella Polar en mi manera de relacionarme con los videojuegos. Sé que el mundo de Terranigma es más grande que Krista y esa primera torre, pero elijo quedarme ahí, elijo seguir solo imaginando lo que puede haber más allá del cielo de cristal, en la Superficie de la que hablan las leyendas; en esa segunda vida, decidí forzar el juego para, con un poquito de ayuda de esa imaginación que se tiene a los diez años (y que luego se nos atrofia y hasta se nos muere, ahogada por la mugre y la pena de la vida adulta), convertirlo en algo que no es, para vivir en ese pueblo mucho más tiempo del que estaba previsto por sus creadores. Acabó el verano y acabó esa segunda vida; imagino que sigue ahí, en el cartucho de Super Nintendo en el que sucedió todo. En ese cartucho dejé una parte de mi yo infantil, y también está ahí mi Ark, esperando, quizá siguiendo con su rutina. Seguro que ha llegado ya al nivel 100.

Este artículo forma parte del monográfico Sala de Espera.

Solo los usuarios registrados pueden comentar - Inicia sesión con tu perfil.

Estaba esperando con ganas este texto desde que leí el título y me ha parecido una reflexión muy interesante. Al final, lo que hizo el Victor chiquitico fue cambiar un viaje por otro… que tampoco me resulta tan distinto de algunas elecciones que más adelante podemos -o no- hacer en la vida.

Eso que te ahorraste para la maldita bruja. Sin duda la primera parte del juego es sublime, siendo tan sencilla en la base, la que crea esa atmosfera que hizo quien la jugo en su prime de «niño post grunge» lo disfrutara tanto

Bravo.

Menudo juego irrepetible, por muchos motivos. Eso que describes es la típica idea que en algún momento se me pasó por la cabeza, pero (creo) nunca llegué a realizar.

Gracias por la reflexión y por compartir esa mítica guía que a saber dónde tendré a estas alturas de la vida.

@sabin

Esa y la de Perfect Dark de Games World las tengo aún, ¡las dos plastificadas! La de Perfect Dark la repaso cada dos por tres. Arriba las guías.

hacer sin hacer

Terranigma me marcó de niño de una forma irremediable, hace poco volví a jugarlo gracias a que compré una de estas consolas portátiles con mil emuladores incluidos.

Que maravilla de viaje, que banda sonora, sin duda una vuelta a mi infancia donde no había problemas ni responsabilidades adultas.

Siempre hay momentos para reencontrarnos con ese niño de 10 años, aunque tu hayas crecido y ese Ark sea nivel 100.