Pagué la suscripción sin saber que pulsando la M aparecía el mapa. Me hice un elfo nocturno porque mi amigo también lo era, y por lo visto iba a ser un follón reunirnos. Deambulé por Aldrassil durante días cazando jabalíes y viéndomelas con mi aracnofobia en una cueva oscura; un muchacho herido me pidió ayuda para curar sus heridas y otro apareció para decirme si nos íbamos a matar arañas. No sabía muy bien distinguir cuál era jugador o cuál era un personaje del juego. A los trece años uno todavía puede permitirse la inutilidad sin remordimientos.

La primera vez que entré en World of Warcraft, en junio de 2009, no supe dónde me estaba metiendo. Quizá esto lo cuento con la misma intensidad romántica y la misma toxicidad chunga con que Ted cuenta a sus hijos cómo conoció a su madre, aunque juro por la Luz que estas líneas no son ni serán un pretexto o una excusa para tirarme a otro juego. La primera vez que jugué me fascinó lo enorme que era aquel bosquecillo nimbado de un aura de medianoche y luna llena, repleto de criaturas pesadillescas y otras que me daban seguridad. Elfos guardianes montados sobre tigres, sables de la noche; un despliegue digno de la visita de algún mandatario.

Pasé semanas y semanas, una suscripción completa dentro de Teldrassil. Atravesé un par de veces el portal de Darnassus, pero no fui más allá porque todavía me quedaban cosas por hacer. No obstante, no fui del todo consciente de qué suelo era el que estaba pisando. Una tarde estaba huyendo de unos fúrgolgs y comencé a remontar una colina. El diseño de las elevaciones en WoW es extremadamente primitivo —al menos, en el juego de antes—, y permitía escalar pendientes muy inclinadas con una facilidad bastante relativa. Me lancé al otro lado saltando y. Y.

Y mi personaje estuvo suspendido en el aire unos treinta segundos hasta que precipitó sobre unas rocas salpicadas por el océano. Resulta que había océano. Resulta que el océano estaba varios kilómetros más abajo porque resulta que la penumbra mágica de Cañada Umbría estaba en la copa de un árbol; que Teldrassil no era el mundo; que llevaba semanas subido a un árbol.

Ahí descubrí los mapas. Casi me provoca un soponcio la absurda inmensidad de regiones que el juego tenía. Todo con nombres chulísimos: Valle de Alterac, Montañas Crestagrana, Tierras del Interior, Reinos del Este; toda la toponimia en Azeroth era exquisita. Con el tiempo subí a un barco, y luego a otro, y luego en una ciudad que desconocía un tipo me dijo que quería enseñarme algo, y descubrí que podía montar en metro. Y que el metro me llevaba a cientos de kilómetros más allá, bajo el mar y la montaña, a otra ciudad más impresionante todavía.

En cada ciudad había plazas con pícaros ofreciendo sus servicios de cerrajería, vendedores ambulantes de comida especial, que consumida durante un tiempo determinado otorgaba beneficios especiales a los jugadores. Magos que hacían portales para viajar vete a saber dónde; herreros, sastres y encantadores a la puerta de las tabernas; ingenieros tirando petardos y gente apostando oro a los dados y a los duelos. Una noche asistí a un club de la lucha a las afueras de una ciudad.

Cuando llegué a nivel máximo, muchos meses después, porque me interesaba más lo que contaba el loco de la fuente de Ventormenta que exterminar a toda la población de jabalíes de las Tierras Devastadas, descubrí las raids, el PVP, las mazmorras, el contenido end game, pero no entendí si el juego iba de aquello que yo hacía cuando me jugaba cinco platas a un /roll con un tal Sunstorm a las afueras de Kharanos o derrotar a Onyxia con una armadura encantada, forjada y maximizada a base de pociones.

Fui creciendo y entendiendo más el juego. Empecé durante el verano de segundo de la ESO y sigo jugando a mis treinta años. Poco a poco me di cuenta de que, en realidad, el juego está lleno de sitios que no están diseñados para nada en absoluto, pero vas igualmente. Vas, porque cuando no te apetece explorar rincones de la ciudad, resulta que alguien está haciendo negocios allí. O que te apetece rolear en algún lugar que no esté lleno de jugadores juzgones, o simplemente quieres dar de lleno con un vacío en el que encontrarte, porque Azeroth está repleto de eso.

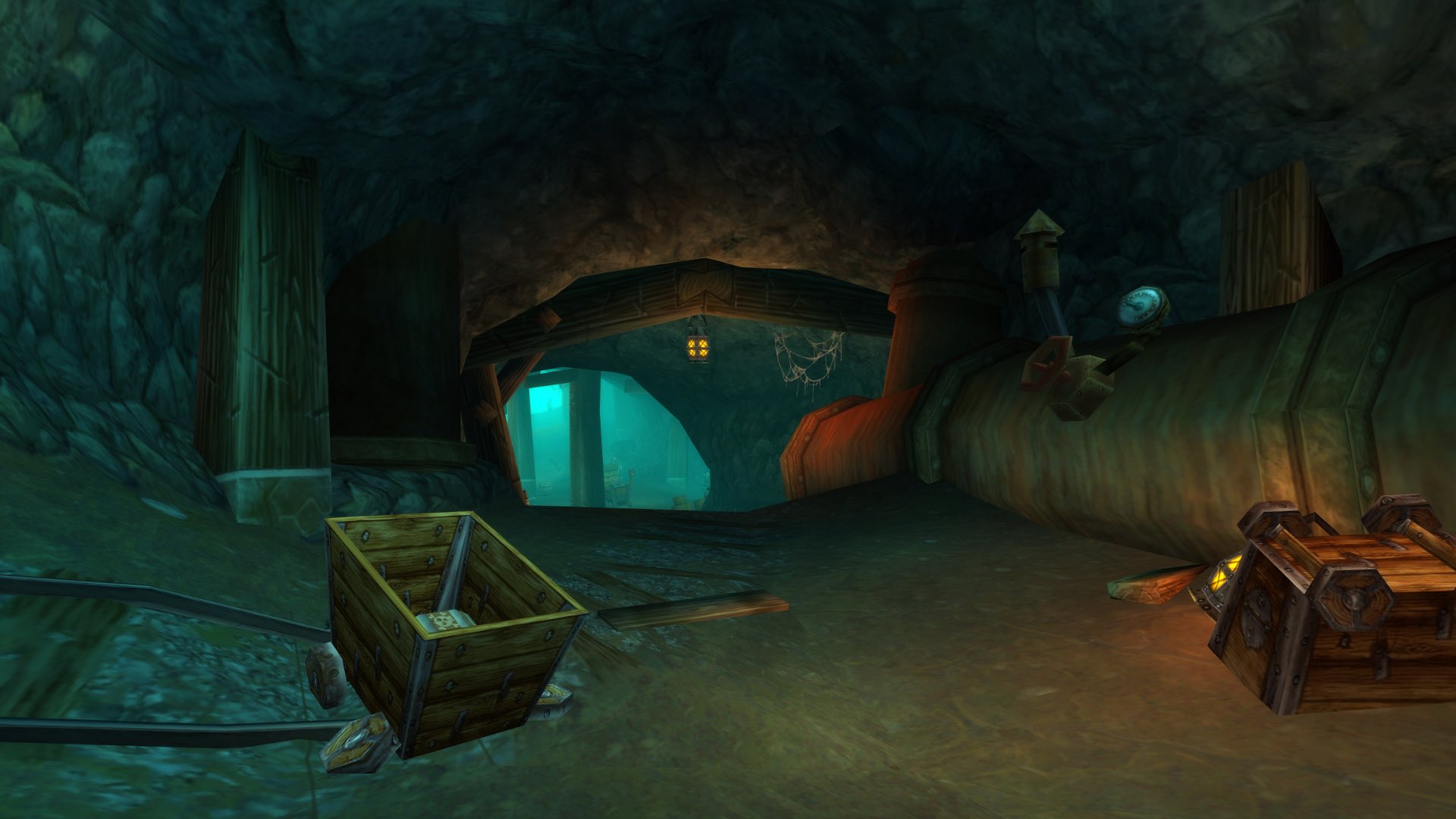

Tardé tiempo en entender que el juego no estaba diseñado para llevarte de misión en misión y de logro en logro, sino que es en las costuras invisibles que hay entre la quest de matar diez lobos y la de recolectar veinte bellotas donde se abre un espacio que no pertenece a nadie; donde las cosas pasan porque sí, porque alguien dice hola y dos horas más tarde estás en los intestinos de las Minas de la Muerte.

World of Warcraft no está diseñado para que un nivel 15 se pierda durante horas en una zona para niveles 40 solo porque ha visto una torre en el horizonte y necesita saber qué habita ahí. No estaba en los planes de Blizzard que alguien decidiera quedarse a vivir en una taberna de Forjaz vendiendo ingenios absurdos a quien quisiera pasar el rato; no estaba previsto, pero estaba bien provisto. La compañía de Warcraft consiguió hace más de veinte años -porque su vigencia es la misma que la Ley de la Gravedad- crear un espacio lo suficientemente caótico, lo suficientemente imperfecto y lo suficientemente humano como para que pudiera ocurrir cualquier cosa.

Las ciudades no son sólo hubs de paso; son barrios vivos. Las carreteras no son nexos entre puntos de interés; son líneas de fuga, lugares donde encontrarte con alguien que viene de vete a saber dónde. Hasta los barcos, que teóricamente solo sirven para viajar entre continentes, se vuelven escenarios flotantes de magos haciendo trucos para entretener a los pasajeros.

No estaba en los planes de Blizzard que alguien decidiera quedarse a vivir en una taberna de Forjaz vendiendo ingenios absurdos a quien quisiera pasar el rato; no estaba previsto, pero estaba bien provisto.

Pasó el tiempo. Mi personaje rozaba un nivel muy alto y rondaba las Tierras de la Peste. Tenía que cruzar un puente para llegar a la capilla de la Esperanza de la Luz; un trámite que había hecho un par de veces sin mucho problema. Aún no tenía montura y los paseos a pie eran terribles. Me aproximé al puente y mi personaje quedó aturdido por el Sap de un pícaro. Apareció un jugador de la Alianza y me dijo que el que me había paralizado era un personaje a nivel máximo y que si no pagaba un peaje, me matarían. Pasé un buen rato negociando con el tipo. De hecho, el aturdimiento pasó y yo seguía ahí, convencido de que un paso en falso me iba a costar la vida. Acabé pagando el peaje.

Puede que Blizzard solo quisiera hacer un gran juego de rol online. Pero lo que crearon fue un teatro para pequeñas vidas. Para amistades breves, para traiciones de taberna, para expediciones suicidas. Más aún que ha aparecido, por imperativo categórico de la comunidad, el modo Hardcore en el que si palmas, palmas y se acabó —he perdido ochenta de las últimas cien horas de mi vida—.

Azeroth es un enorme patio de recreo donde las reglas son apenas un andamiaje, donde absolutamente todo es una excusa y un decorado. Es un paraíso onanista para un flâneur de media tarde de Baudelaire como yo. Lo importante nunca ha sido completar la cadena de misiones, ni bajarse este o el otro boss. Lo importante es lo que pasa entre medias. No tengo intención de irme jamás de aquí porque es el único lugar que conozco en todo el mundo donde todo es mentira y es la única mentira que quiero habitar.

Este artículo forma parte del monográfico Sala de Espera.

Solo los usuarios registrados pueden comentar - Inicia sesión con tu perfil.