El hadouken lanzado por Ryu, cuyo halo de energía dibujaba el flamante título de Street Fighter II: La película, venía a culminar un prólogo modélico donde el filme de Gisaburô Sugii mostraba sus cartas. El combate previo contra Sagat, ese que el hadouken iba a resolver de forma definitiva, se había desarrollado en una localización tan difusa y genérica como bien podrían ser los escenarios del arcade original. Vagamente la describiríamos como un descampado en medio de una tormenta, cuyas dimensiones se confundían entre cortes rápidos del montaje e irrupciones de los créditos. Y aún así, gracias a elementos como la iluminación, la escala de planos y la sensación que deparaba este mismo montaje espídico, la secuencia respiraba un dramatismo inédito, que la citada aparición del título hacía eclosionar. Apenas se habían dado composiciones horizontales, estilo las del videojuego. Todo tenía profundidad, se expandía en todas direcciones, envolvía a un espectador radiante de placer.

En Cine Ludens Víctor Navarro Remesal se rinde a las bondades de este anime de 1994: «La animación se pone al servicio de movimientos de gran fisicidad y golpes contundentes, aportando un agradecido sentido del peso. Cada pelea va en serio. Los poderes especiales, de carácter fantástico, se reservan como puntuación y clímax de los enfrentamientos, y gracias a esa dosificación funcionan como espléndidos golpes de efecto». La fiebre desatada por la obra de Capcom a principios de los 90 había impulsado una película cuyo principal objetivo era darle su minuto de gloria a los 16 luchadores que se podían controlar en el juego, fijando a Ryu, Ken, Gile, Chun Li y Bison como protagonistas pero apañándoselas para incluir al resto como secundarios. Con la mezcla justa de profesionalidad e inspiración, todo respiraba narrativamente y no se olvidaba de incluir un combate espectacular cada pocos minutos, ensamblando un dispositivo audiovisual de irresistible contundencia a través de la edición, el suspense y la caligrafía de las hostias. Como ninguna película de Street Fighter posterior estuvo a su altura, al título de Sugii le tocó trascender a nivel coyuntural, erigiendo 1994 como el año en que la animación proclamó que era la forma más adecuada de adaptar videojuegos. Sobre todo en contraste a la otra película de Street Fighter que se había producido de forma paralela: aquel live action con Jean-Claude Van Damme y Raúl Juliá, por subtítulo La última batalla, donde la organicidad y transparencia del film de Sugii se convertía en un colorido caos no exento de atractivo trash.

1994 fue también el año en que vio la luz la primera miniserie de Final Fantasy, La leyenda de los cristales, utilizando las enseñanzas de un anime previo muy querido como había sido, en 1991, Las aventuras de Fly dentro de la franquicia Dragon Quest. También se estrenó un filme similar en concepción e intenciones a Street Fighter II a partir de un juego de lucha, Fatal Fury. Incluso unas aventuras gráficas educativas publicadas en los años 80 fueron susceptibles de originar una serie de animación muy celebrada, En busca de Carmen Sandiego. El pegadizo opening aseguró su atractivo generacional, y más allá de él se distinguía una temprana indagación en la naturaleza del trasvase mediático. En este mismo opening aparecía un niño jugando con su ordenador, entregando la idea fugaz de que todo lo ocurrido en la serie dependía de su habilidad e ingenio. Esta misma idea se convertía en discurso cuando En busca de Carmen Sandiego hablaba de un «jugador» en la sombra, del que los hermanos Zack e Ivy bien podían ser los avatares.

I

12 años antes, en 1982, TRON había mostrado por primera vez a una persona introduciéndose en un videojuego. Fruto del ansia de su creador, Steven Lisberger, por comunicar al cine con el nuevo medio, este clásico maldito de Disney compartió año con la debacle de E.T. El extraterrestre en Atari y con la primera adaptación jamás hecha a la pantalla de una franquicia de videojuegos: Las aventuras de Pac-Man, producida por Hanna-Barbera y emitida los sábados por la mañana en la cadena estadounidense ABC. En el mundo de Las aventuras de Pac-Man todo era esférico y sus personajes —estilo lo que sucedía en otras ficciones de la factoría como Los Pitufos— hablaban poniéndole ‘pac’ a todo, limitándose la trama a un continuo combate de la familia de Pac-Man con los fantasmas sazonado por músicas y sonidos reconocibles para los jugadores. Las aventuras de Pac-Man obtuvo una audiencia tan sólida que otra cadena, CBS, quiso hacerle la competencia con un programa más ambicioso: Saturday Supercade, donde alternaban varios personajes procedentes de videojuegos diversos como Frogger, Q*bert o el mismísimo Donkey Kong, enfrentándose a un joven Mario por haber secuestrado a Pauline tal y como sucedía en el juego original y antes de que Mario obtuviera el rango super.

Estas primeras adaptaciones no tenían interés alguno por ensayar diálogos entre videojuego e imagen animada. Tan solo pretendían lucrarse de un fenómeno nuevo, paulatinamente de masas, que se podía ajustar a los requisitos de la programación infantil. La guarida del dragón (basada en los Dragon’s Lair de Don Bluth) maniobró un simpático gesto para darse distinción, consistente en que, justo antes del corte publicitario, Dirk el Atrevido se topara con una encrucijada. La voz narradora preguntaba a la audiencia «¿qué harías tú?» y cuando volvían de publicidad se mostraban tanto las opciones fallidas (esas que terminaban muy mal para Dirk) con la acertada, la que permitía que continuara el capítulo. Esta ocurrencia ilustraba una preocupación por explorar la subjetividad del jugador, consciente de que esta figura entregaba el valor diferenciador entre los dos medios. Una serie tan recordada como Capitán N convirtió este valor en bandera recuperando la vocación crossover de Saturday Supercade en 1989: un niño, junto a su perro, era transportado al interior de su consola llegando a Videolandia. Anticipándose no solo a la obvia Rompe Ralph, sino también a los círculos infernales de Dante que cartografiarían Ready Player One o Space Jam: Nuevas leyendas, Videolandia se dividía en zonas como Castlevania o Metroid, y entre los habitantes dispuestos a ayudar al protagonista encontrábamos a Simon Belmont o Megaman.

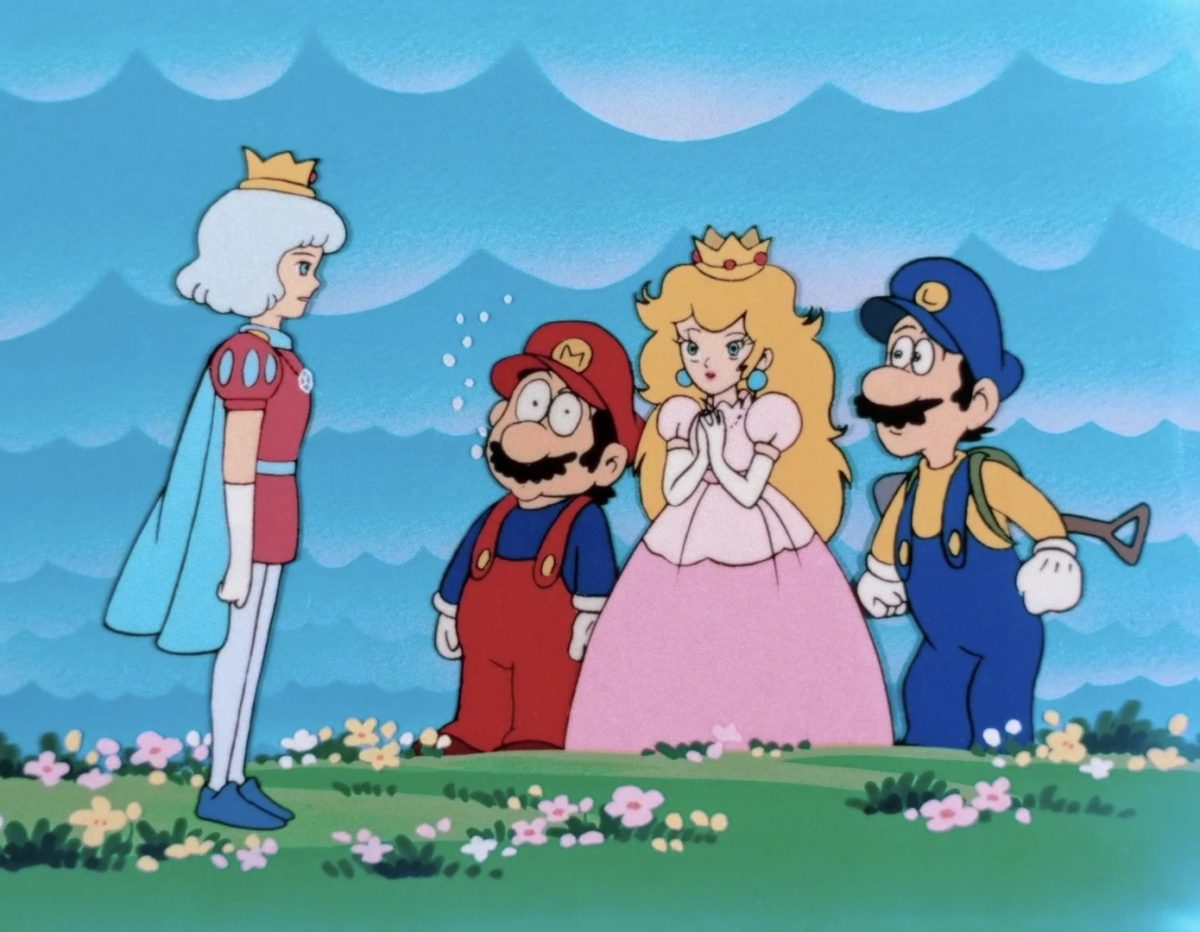

El videojuego supuso una revolución cultural tan veloz, y a la vez tan delimitada por aparatajes corporativos de fuertes cimientos, que sus primeros viajes al cine y la televisión pudieron darse en un contexto internacional —un continuo toma y daca entre EE.UU. y Japón— y alentados por la intuición de una compañía concreta, Nintendo. Sus personajes se paseaban por las televisiones estadounidenses como si tal cosa, y fueron los primeros en disponer de todo un largometraje. Super Mario Bros. The Great Mission to Rescue Princess Peach!, producción japonesa de 1986 que empleaba curiosamente antes que Capitán N y Carmen Sandiego el gimmick de persona introducida a la fuerza en un videojuego. El comienzo mostraba a Mario jugando a la consola cuando de pronto su televisión sintonizaba a Peach y a unos perseguidores, que saltaban de la pantalla y continuaban sus correrías por el salón. Mario y Luigi regentaban, entonces, una tienda de comestibles en el mundo real, pero el deber les llevaba al Reino Champiñón en un ejemplo temprano de isekai virtual lleno de canciones pop, gags estilo Looney Tunes y referencias a los juegos que iban desde gestionar la trama según la recolección de ítems hasta el apartado sonoro —como en Las aventuras de Pac-Man— y ademanes paródicos como Mario esquivando plantas carnívoras sin darse cuenta, reduciendo por contraste la posible habilidad del jugador a la nada. Aún tomándose libertades excéntricas como la presencia de un príncipe Haru que sobre el final se quedaba con Peach y hundía a Mario en los celos, The Great Mission to Rescue Princess Peach! pasa a la postre por ser de las adaptaciones de Super Mario más equilibradas.

Porque el viaje de Mario a EE.UU. fue una locura. En paralelo a Capitán N (de Nintendo), un equipo de terroristas recurrió a los servicios de DIC Entertainment —compañía que inundaría las televisiones de los años 90 de series animadas basadas en videojuegos— para desarrollar El show de Super Mario Bros. La serie como tal no se diferenciaba mucho de Pac-Man o del anterior filme de Super Mario; el problema era que se emitía dentro de un programa contenedor que lideraban unos Mario y Luigi de carne y hueso, interpretados por la estrella de la lucha libre Lou Albano y Danny Wells. Cada programa de El show de Super Mario Bros. empezaba con una escena donde estos Mario y Luigi live action —infinitamente más bizarros de lo que luego serían Bob Hoskins y John Leguizamo—, en calidad de fontaneros de Brooklyn, se topaban con estrellas invitadas tipo Magic Johnson. El tono, altamente alucinógeno, buscaba parodiar la sitcom clásica sin temer subir aún más la apuesta con chistes ofensivos hacia los italianos y un tema de rap que cantaban Albano y Wells —dicho tema, Plumber Rap, para más inri, era estupendo—, combinando además en su parrilla tanto la serie en sí como otra adaptación animada de Nintendo: La leyenda de Zelda, ideada como una comedia romántica donde un Link moreno trataba una y otra vez de darle un beso a la princesa. Y Ganon, de vez en cuando, hacía cosas.

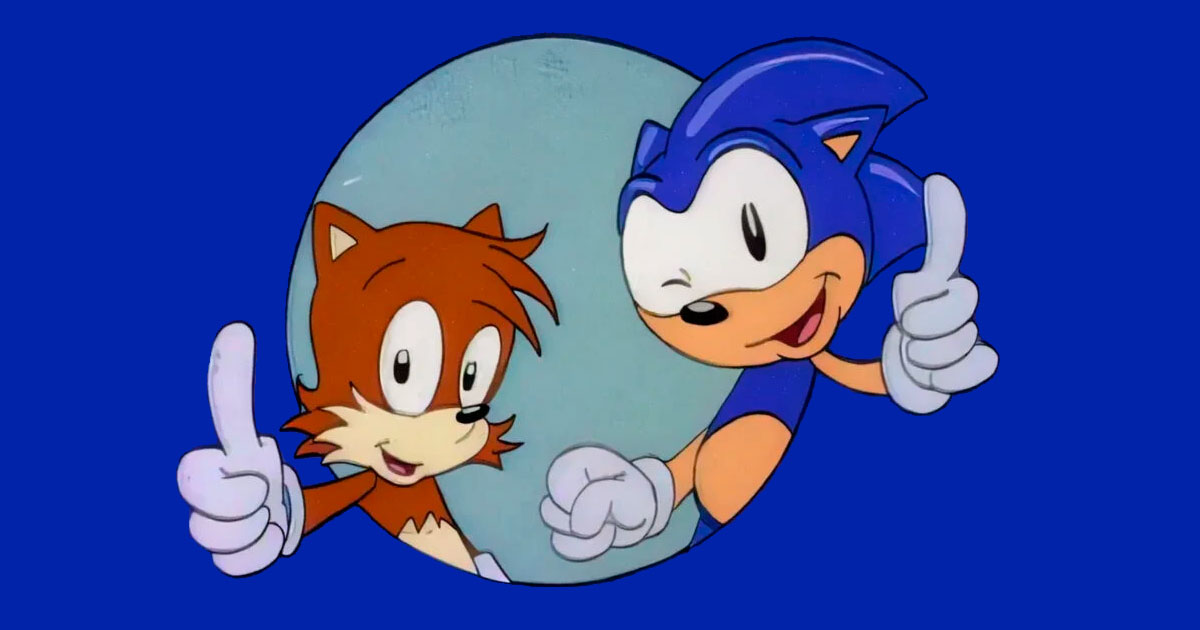

En comparación a El show de Super Mario Bros., series posteriores y también a cargo de DIC como Las aventuras de los hermanos Super Mario o El mundo de Super Mario se limitaban a una corrección aprendida a partir de los estilemas que poco a poco iban perfilando estas producciones. Fundamentalmente, estas primeras series animadas basan su atractivo infantil en el slapstick y en expandir prudentemente los escenarios fantásticos de los juegos originales, preocupándose por que el protagonista conserve la personalidad durante el viaje. Un buen ejemplo, por la dejadez creativa que las espoleó y lo emblemáticas de los 90 que no dejan de ser, son las primeras series de Sonic. La animación era barata en extremo, el esquema se basaba por entero en un corto del Coyote y el Correcaminos —Robotnik como el Coyote, Sonic y Tails como el Correcaminos—, y el erizo protagonista tenía la voz de Jaleel White, alias Steve Urkel. Sonic el Erizo, en particular, se esforzaba ligeramente en apelar al espectador infantil con unos mensajes rompiendo la cuarta pared al final de cada episodio, donde con su eterno ademán chulesco lanzaba consejos que iban desde el valor de compartir hasta la necesidad de tener cuidado con los pedófilos. La mejor década de la historia.

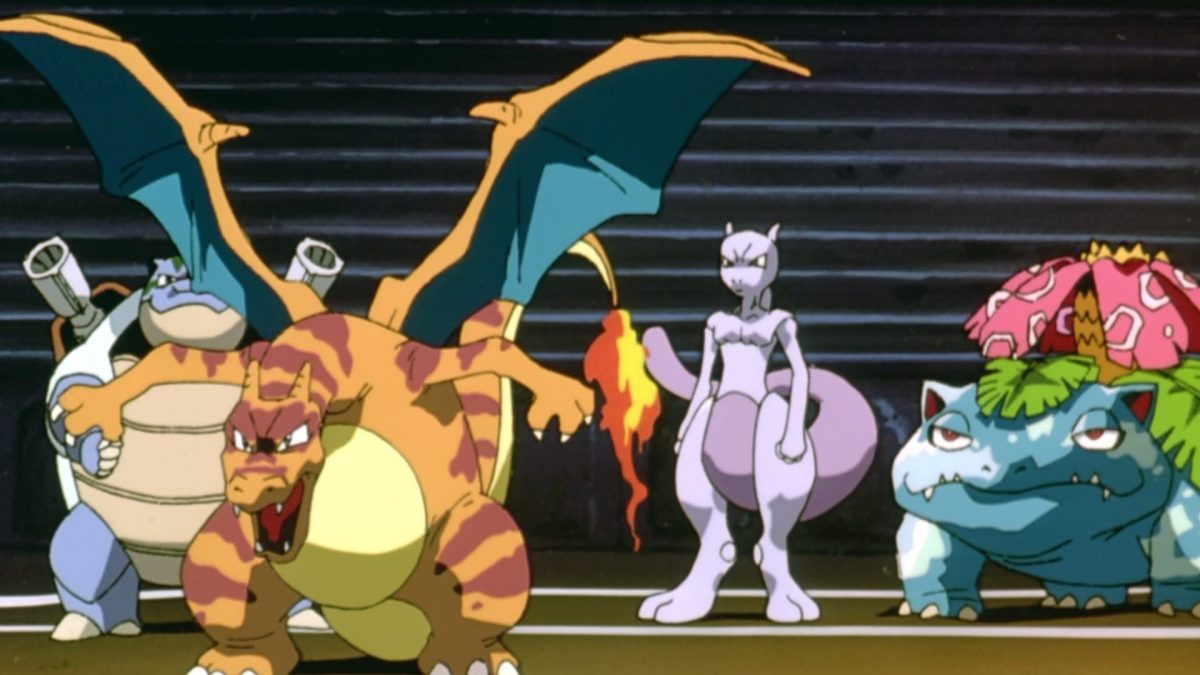

Entonces llegó Pokémon. El anime producido apenas un año después de los videojuegos iniciales no se veía en la necesidad de construir un argumento a base de tópicos de la ficción animada infantil: bastaba con plegarse al argumento previo y en traducir los combates de rol a entretenidas set pièces que mantenían sus rasgos básicos, incluidos la enumeración de los ataques. La serie de Pokémon, indudablemente el anime basado en videojuegos más exitoso de todos los tiempos, fijaba su parentesco en la agilidad expresiva de Street Fighter II antes que en las ficciones derivativas de DIC Entertainment, y venía a significar un cambio de paradigma con respecto a la articulación de estas adaptaciones. Porque Pokémon, en fin, había nacido dentro de un movimiento industrial con variadas y calculadas capas. No era exactamente un complemento para los videojuegos, pero su integridad argumental sí dependía totalmente de estos, y solo atinó a encontrar un espacio para crecer narrativamente cuando empezaron a llegar los largometrajes. Entre estas extensiones del anime, como OVAs elefantiásticas, se puede destacar la primera película por su carácter de acontecimiento, pero también por sus peculiares vericuetos argumentales.

Pokémon: La película nace, en 1998, de un momento de euforia. La franquicia se halla en plena conquista del mundo y sus artífices quieren hacer algo no solo grande, sino también trascendente. Así es como crean a un personaje marcado por divagaciones shakesperianas, Mewtwo, en eterno cuestionamiento de su carácter de clon fallido y, por tanto, de criatura artificial con destino prefijado. La profundidad y la introspección del guión queda claro en una de sus secuencias más memorables en la que el mismo Mewtwo obliga a los Pokémon que no tienen conciencia de sí mismos a luchar con sus clones. Es doloroso, es traumático, y en líneas generales es lo mismo que han ido haciendo tanto los diseñadores del juego como sus jugadores (y ya no dejarán de hacer). El cine Pokémon no tardaría en dejar atrás esta introspección —la secuela inmediata, El poder de uno, es un filme mucho más satisfactorio en términos de blockbuster—, pero el duelo de Mew y Mewtwo ejemplifica una madurez del medio animado nacido a expensas del videojuego, que de hecho fue contemporáneo al inicio de una nueva fase.

En 1997 Donkey Kong Country, serie francocanadiense, se atrevió a exhibir unos personajes generados íntegramente por ordenador. El CGI era primitivo, enmarcado en una carrera ansiosa por emular los logros de Toy Story dos años antes. Pero como el CGI de los videojuegos de entonces también lo era, recién volcados a las tres dimensiones, la sensación podía ser muy gratificante. Una extensión orgánica del videojuego, acaso indistinguible de él salvo por el hecho de que la figura jugadora había sido apartada del todo. Gracias a la animación, el videojuego alcanzaba independencia en un nuevo escenario.

II

Final Fantasy: La fuerza interior requirió de cuatro años de desarrollo, de la fundación de un estudio enteramente dedicado a ella (Square Pictures) y de un presupuesto amplísimo. Durante la gestación, a la gente de Square le gustaba decir que estaban trabajando en un hito cinematográfico de similares proporciones a lo que fue Blancanieves y los siete enanitos en 1937. La comparación era temeraria pero comprensible, por nacer de su entusiasmo ante las posibilidades del motion capture: intérpretes digitalizados que llevarían la animación a un hiperrealismo salvaje. El mecanismo, eso sí, no era especialmente novedoso: a mediados de los 70, debido a su compromiso con la técnica de animación conocida como rotoscopia, Ralph Bakshi se había visto obligado a hacer El señor de los anillos dos veces: una con actores y otra con sus versiones rotoscopiadas, pintadas por encima. Y es más o menos lo que tuvo que hacer Hironobu Sakaguchi con La fuerza interior: hasta 1327 planos con actuaciones reales hubieron de ser digitalizados a posteriori, en un proceso absurdamente laborioso que no obstante parecía refrendar el estado de la animación comercial alrededor.

Entre finales de los 90 y principios de los 2000 la animación 2D emprendió un intenso coqueteo con la imagen digital: uno que tardaría en preocuparse por que ambos estilos maridaran. La fuerza interior se erguía frente a ellas con un desdén absoluto por las dos dimensiones, atisbando un estado intermedio entre lo digital y lo perceptible como real sin barruntar que este era el valle inquietante, y sin que el vínculo con la franquicia de videojuegos originaria fuera un activo a tener en cuenta. Es el aspecto más desconcertante del filme: «Su principal enemigo es el propio título, que lo une a un mundo creativo que parece no corresponderle», escribe Francesc Miró. «Enfrentarse a la película pensando qué hay de Final Fantasy en ella es algo tan inevitable como poco conveniente. Si se hubiera limitado a ser una ciencia ficción de la escuela del Scott Card influenciado por Asimov, pero con un desarrollo narrativo más propio de la moral espiritual de Shyamalan, Final Fantasy: La fuerza interior se hubiese quedado en un batiburrillo indescifrable pero interesante».

La fuerza interior cometía la herejía de ambientarse en la Tierra y practicar la ciencia ficción en lugar de la fantasía, solo contando con su ímpetu ecologista como recuerdo testimonial de la saga. La ambición de sus postulados, por otra parte, forzaba a mover la historia en tanto a la indeterminación nacional, que en el contexto del mercado globalizado lo convertía en un thriller militar de raigambre yanqui con escenas de acción y conceptos científicos mediados por el déja vu. Era un fracaso antes de que la raquítica taquilla lo constatara, forzando el cierre de Square Pictures, pero como todos los fracasos con tantas aspiraciones dentro resulta imprescindible a la hora de proponer historiografías. Para la película de Final Fantasy el videojuego solo era una excusa, un claim, la chispa para desarrollar ficciones con éxitos supuestamente asegurados. Una estrategia que tardaría en generar escuela, y de la que desde luego Final Fantasy se apartaría bruscamente en lo sucesivo. Difícilmente se puede imaginar producción más antagónica a La fuerza interior que la siguiente película de Final Fantasy, Final Fantasy VII: Advent Children. Nació como parte del proyecto Compilation of Final Fantasy VII, y el carácter de «complemento para el videojuego» era muchísimo más acusado que lo visto en, por ejemplo, la franquicia de Pokémon. Advent Children era totalmente impenetrable para neófitos.

También, y por méritos propios, una película muy deficiente. Ambientado dos años después de los sucesos de Final Fantasy VII, el filme de Tetsuya Nomura y Takeshi Nozue buscaba ser una secuela cuya integridad dramática era saboteada por su condición de producto consagrado a un tipo muy específico de placer: el que sentirían los jugadores cuando los personajes que tanto amaban adquirieran corporeidad desde los diseños minimalistas del juego original, y protagonizaran combates impresionantes a golpe de ralentí. Advent Children no buscaba otra cosa que eso, regodearse en la mera visión de personajes moviéndose, pero carecía de la convicción de Street Fighter II —teniendo ambas películas motivaciones idénticas— para narrar y llevar la animación más lejos de lo que pudiera darnos una cinemática CGI especialmente guapa. Aun sin apartarnos de este carácter de pieza en un proceloso engranaje transmedia, Final Fantasy XV: La película lograría en 2016 poner en sintonía los hallazgos accidentales de La fuerza interior con la satisfacción fanboy de Advent Children: se encontraba en un entorno coaccionado, con limitaciones argumentales y estéticas por el empeño en seguir trabajando desde el hiperrealismo digital, y pese a todo se permitía contar una historia. No con cromos, sino con personajes.

El caso Final Fantasy, con sus películas y sus series anime, cobija buena parte de las mutaciones de la animación con parentesco videolúdico. La fuerza interior fue vanguardia, sin ir más lejos, del 3D como lenguaje estrella para plantear estos nuevos relatos. No solo por ser el mismo que acabaría por capitanear el mainstream desechando las dos dimensiones, sino también por la proximidad que traía implícita. Envuelta en animación digital, la serie o película de turno aparentaba hablar el mismo idioma que el videojuego, y tratándose de una maniobra que tan pendiente tiene que estar siempre de lo que los jugadores puedan considerar ‘fiel’, era una directriz de lo más socorrida. El estreno de Resident Evil: Degeneración en 2008 puede considerarse como una reacción a arrebatos anárquicos: llevábamos tres películas live action con Paul W.S. Anderson ofendiendo a los puristas, y ahora por fin Leon S. Kennedy y Claire Redfield parecían Leon S. Kennedy y Claire Redfield. Solo había sido necesario un CGI pobretón, y una autoasunción de apéndice para la saga de Capcom.

Por muy agreste que fuera el resultado, Resident Evil se ha convertido en una franquicia que ha alternado con regularidad sorprendente la animación y la acción real, como dos brazos distintos donde la primera salía peor parada, en función a la homogeneidad a la que obligaban los objetivos de Degeneración. El año pasado Resident Evil: Oscuridad infinita se desmarcó ligeramente de esta tendencia por presentar una codificación audiovisual más sofisticada que la media, pero no deja de ser sintomático de lo lucrativo que es no apartarse del camino seguido por el juego de turno, y tampoco preocuparse de qué quieres expresar con la animación. Halo: The Fall of Reach vino a simbolizar lo más bajo de esta tendencia como película comercializada junto a la edición coleccionista de Halo 5 en 2015, una vez las adaptaciones cuya relevancia se reducía al pie de página de un videojuego cualquiera habían pasado al orden del día. Con un cel shading horrendo, Dragon Age: Dawn of the Seeker rastreaba el origen de Cassandra Penthagast como Mass Effect: Paragon Lost hacía con James Vega, esta vez y afortunadamente con un sencillo 2D.

Dead Space: Aftermath trajo una feliz excepción en este campo, pues si bien quería ejercer de puente argumental para Dead Space 2 y la comercialización directa a vídeo implicaba una inversión nimia, mostró cierto arrojo experimental al concebir la trama como un Rashomon donde cada versión de los hechos aparecía con un estilo de animación propio, a la estela de lo que en 2010 había querido hacer Halo Legends contando con un director distinto para cada uno de sus cortos. Por lo demás, entre las dos primeras décadas del siglo XXI se ha asistido al asentamiento corporativo necesario para que, según un videojuego se convierte en evento, acudan series y largometrajes a cantar sus alabanzas. Las visual novels en Japón son la expresión más abundante —de Clannad a Fate/Stay Night—, pero los modos del imperio Pokémon también han generado una escuela prolífica. Level 5 con El profesor Layton, Inazuma Eleven y Yo-Kai Watch ha generado franquicias donde se confunde si fue antes el huevo o la gallina, y sin salirnos del ámbito nipón Danganronpa y Persona han ejercido de ecos atronadores de sus juegos originales mientras Bayonetta: Bloody Fate seguía dócilmente el argumento de uno de ellos.

Se trata, sin duda, de toda una estandarización a varios niveles donde las fugas expresivas han quedado al mínimo, solo permitiendo unas pocas tesituras estrafalarias como Ratchet y Clank: La película trayendo consigo un juego como remake de otro juego que resulta ser muy superior a la susodicha película, o Batman: Asalto en Arkham siendo la primera aventura cinematográfica del Escuadrón Suicida en el marco de la franquicia de Rocksteady. Y si hablamos de estandarización, naturalmente, hablamos de Netflix. Desde mediados de la pasada década, el gigante de streaming ha construido todo un catálogo de películas y series (no solo de anime) que sigue religiosamente estas coordenadas. Desde Castlevania a un reciente anime que sigue la historia de fondo de Tekken 3, Netflix ha combinado todos los modos de adaptar videojuegos con una vigorosa aplicación del principio de reconocimiento que explicábamos aquí: también, ocasionalmente, con su intuición para el encaje en otras tendencias de la industria. Los Rabbids nacieron antes que los Minions en los videojuegos de Rayman, pero su aventura televisiva llegó tres años después de Gru, mi villano favorito, también en una empresa de animación francesa. Los Minions demostraron que los personajillos pequeños e idiotas, de lenguaje incomprensible y temperamentos éticos ambiguos, podían entretener durante horas a base de parloteo y slapstick. Los Rabbids también lo hicieron, y Netflix se convirtió en un hogar cómodo como lo era Illumination Entertainment para los Minions y como lo será, cerrando el círculo de la estandarización tediosa, para la esperadísima nueva película de Super Mario.

Lo que no quita que en Netflix, de tan amplia que ha sido su inversión en las adaptaciones animadas de videojuegos, no se hayan divisado semillas disruptivas, enigmáticas y a veces deslumbrantes. Hay quien diría que… arcanas.

III

Final Fantasy: La fuerza interior enfureció a los jugadores porque de Final Fantasy solo tenía el título. Aquél, sin embargo, no era el peor pecado, sino su falta de pensamiento a la hora de encuadrar una relación, fuera cual fuera, con el videojuego que la había alumbrado. El reconocimiento y el encaje son las estrategias primordiales, insistimos, para adaptar con fortuna un videojuego, pero la reflexividad es la más jugosa y acaso disfrutable. La reflexividad no es enemiga de la fidelidad, pero sí de los enunciados simplones y de las correspondencias acotadas. La reflexividad también celebra el videojuego, aunque lo haga desde el ámbito conceptual y pueda conducir a ensaladillas intragables.

En 2019 Netflix estrenó dos adaptaciones bastante libres de videojuegos. Una era NiNoKuni y otra Dragon Quest: Your Story. En el caso de la primera, el vínculo de la franquicia con Studio Ghibli hacía presagiar una propuesta continuista, que acentuara esa condición de cinemática alargada tan cara a ficciones del estilo. No obstante, la decisión de ambientar la historia siglos antes de los juegos originales implicaba que, en la práctica, las reminiscencias a estos fueran mínimas, y el choque de expectativas se intensificaba más aún por la factura —lejísimos de la calidad de la factoría japonesa, prácticamente lindando lo funcional— y la virulencia dramática de su argumento. NiNoKuni se zambulle en el isekai prototípico pero, muy al modo de Michael Ende en La historia interminable, prefiere centrarse en las implicaciones existenciales del viaje antes que en las maravillas fantasiosas que pudiera deparar el viaje en sí. A través de sus protagonistas agresivos e imperfectos, que intentan entender la mecánica de su travesía según las consecuencias en el mundo primario, NiNoKuni dibuja un paisaje psicológico contradictorio y tenso, y atisba callejones sin salida muy estimulantes en el esfuerzo de adaptar videojuegos a películas, y cómo esto puede alinearse con el desplazamiento entre mundos.

NiNoKuni es una película tan confusa que ni siquiera necesita ponerse meta para atisbar estos mensajes, pero Dragon Quest: Your Story abraza con total alegría este ingrediente. Es un filme más sofisticado, mejor ensamblado, sin limitarse a entregar una animación 3D a partir de diseños canónicamente 2D que por fin es solvente y agradable—no hay más que compararla con la exhibida por el terrible remake de Pokémon: La película, estrenado el mismo año— y respeta el legado de Akira Toriyama. Más allá de todo eso, es un filme concienciado con las circunstancias de su origen, de modo que aunque inicialmente se articula como fiel representación de la historia de Dragon Quest V, la aparición de elementos como ventanas de diálogo e iconos apenas traducidos —enemigos que al desaparecer dejan monedas, personajes que gritan el nombre del ataque que van a acometer— introducen una extrañeza progresiva. Todo se explica al final: lo que hemos visto es una simulación virtual de Dragon Quest V cuyo enemigo final es un hacker que desprecia el juego por sus connotaciones improductivas y quiere sabotearlo desde dentro. Con esta pirueta, que recuerda poderosamente al desenlace de La LEGO Película —otro fabuloso anuncio camuflado—, Dragon Quest: Your Story se revela como un enrevesado homenaje al juego (o a los juegos, en general) y al amor que ha generado a lo largo de varios años.

«Esos mundos no son reales, pero el tiempo que he pasado en ellos sí lo es», reflexiona el protagonista, y lo que podría quedarse en un eslogan publicitario (que lo es) gana hondura discursiva gracias a ese hincapié en «mundos». Que es de lo que siempre ha ido todo, es lo que Paul W.S. Anderson sabe tan bien, y lo que entrega las claves definitivas para que la animación se alíe con el videojuego a partir de los códigos adecuados y consiga obras auténticamente potentes y hermosas. Por mucha estandarización que cunda en los esfuerzos japoneses/estadounidenses —y mucha estandarización abandere la propia Netflix como cajón de sastre—, estas obras siguen apareciendo y beneficiándose de nuevos pensamientos y avances. ¡La serie de Cuphead!, aún empobreciendo los valores enfermizamente artesanales del juego de partida a través de la socorrida mixtura digital, expande el homenaje a la animación estadounidense de los años 20 gracias a poder pasar más tiempo y tener más cosas que hacer en ese mundo. Por su parte Cyberpunk: Edgerunners, gracias al estilo desenfrenado de Studio Trigger, ha llenado de vida las calles de Night City.

Y luego está, claro, Arcane. Como resulta hasta inquietante que una serie de valores creativos tan categóricos haya surgido de las mismas entrañas de Riot Games, solo cabe achacar su excelencia a una milagrosa concatenación de movimientos industriales. Arcane está construida por un cel shading tan afinado que parece elaborado siglos después de que esta técnica asaltara los videojuegos de principios de los 2000, trazando un puente hacia una película tan influyente estéticamente como Spider-Man: Un nuevo universo. Hay quien podría argüir, en detrimento de Arcane, que la serie ambientada en el universo de League of Legends posee un discurso visual algo menos sólido pues no parte de vínculo alguno con las viñetas de cómic: sus formas parecen producto del arbitrio y la explotación de un nuevo estilo de animar, como pudo ser el 3D primario que trajeron La fuerza interior y Toy Story. No obstante, hay conexiones que viajan a través de toda la genealogía de la animación a rebufo de los videojuegos, pues en el juego League of Legends como en Street Fighter los personajes son, más que nunca, cromos: imágenes monolíticas, de estadísticas y ataques especiales, cuya historia es un background que enriquece cosméticamente el mundo de turno.

Esas imágenes monolíticas, tan vacías, encuentran en el cel shading —ese cel shading que, entendido como mezcla de 2D y 3D, habría que empezar a llamar de otra forma pues semeja algo radicalmente distinto— una forma de respirar. Lo más estimulante de Arcane, y la serie está llena de elementos ferozmente estimulantes, es cómo la animación se modula y ramifica según la cobertura anímica de los personajes. Esto da una intensidad casi insoportable a los combates —con golpes que duelen porque son vívidos, tienen un peso tan físico como emocional—, y ayuda a realzar elementos más complejos, como el trastorno de Jinx. Este es reflejado por ráfagas de planos indistinguibles, chispazos cromáticos, armas gigantescas y, sobre todo, por figuras de trazos unidimensionales que reflejan la agitación del personaje y revelan más de él que todos los diálogos que pueda farfullar.

Arcane consigue dar, en fin, con una forma de animar brillante y complejísima, y solo da la casualidad de que ocurre al amparo de un videojuego de éxito. Porque la serie de Christian Linke y Alex Yee toma lo que quiere de él, personajes y localizaciones, para ensamblar una historia rica y perfectamente narrada no solo gracias al guion, sino a la interdependencia que establece con un torrente de imágenes mágicas. Arcane representa, con respecto a la articulación de mundos y al valor de la animación como lenguaje, lo que siempre debió mediar entre un videojuego y sus adaptaciones audiovisuales: ni más ni menos que una gloriosa, libre, patente de corso.

Solo los usuarios registrados pueden comentar - Inicia sesión con tu perfil.

Un texto maravilloso, aquella película de Street Fighter que -cómo no- sigue siendo la adaptación mejor lograda. Pero también me parece muy meritoria la adaptación live action que llevaba por subtítulo Assassin’s Fist, que rebosaba amor a la franquicia y que a la vez hacía algunos esfuerzos por romper la cuarta pared cuando Ryu y Ken ponen Megaman con la emoción de un chiquillos como los que justamente disfrutamos del catálogo de Capcom de los 80’s y 90’s. Gracias por la lectura! ✌🏼